Édition du génome et agroécologie : une association qui sait se montrer bénéfique

Cet article est issu de L'Édition n°24.

Pour faire face à la fois à l’augmentation de la demande alimentaire et au changement climatique, l’agriculture se doit d’effectuer une transition vers l’agroécologie. Mais la sélection de plantes utiles à la transition agroécologique s’opère sur d’autres critères, trop souvent négligés par le passé, que celui du rendement, longtemps privilégié en agriculture. Il en découle aujourd’hui un manque de diversité génétique des plantes agricoles sur ces caractères d’intérêt. Pour rétablir de la variété sur des gènes ciblés et obtenir au plus vite des espèces végétales bénéfiques à la transition agroécologique, les scientifiques exploitent les nouvelles techniques génomiques, reposant notamment sur les ciseaux moléculaires CRISPR/Cas9.

L’agriculture du 21e siècle a pour double défi de nourrir une population mondiale toujours croissante tout en résistant aux nombreuses difficultés liées notamment au changement climatique. Pour y parvenir, le système agricole doit aujourd’hui se réinventer pour continuer de produire tout en préservant les ressources naturelles. C’est ce que propose l’agroécologie. Dans ce nouveau paradigme de culture, les ressources de la biodiversité sont exploitées pour réduire l’utilisation d’intrants chimiques et éviter les pollutions du sol et de l’eau. Les plantes sont cultivées en association avec d’autres êtres vivants : haies, bactéries, champignons ou plantes de services. Il en découle une meilleure résistance de la culture aux différents stress auxquels elle est soumise : intempéries, sécheresse, ravageurs ou maladies.

Obtenir par la génomique des plantes aux caractères nouveaux

Pour être mise en oeuvre, l’agroécologie nécessite une connaissance fine des associations qu’il est possible de réaliser entre les plantes et d’autres organismes (comme d’autres plantes ou des bactéries du sol). Il est également nécessaire d’en découvrir de nouvelles. Ceci requiert de disposer d’une grande diversité de plantes exprimant des caractères variés en termes de cycle de croissance, de couverture du sol, de résistance aux intempéries, etc. Mais jusqu’ici, l’agriculture a surtout sélectionné les plantes en fonction de leur rendement, ce qui a conduit à une faible diversité des espèces. « Les plantes utilisées aujourd’hui en agriculture sont relativement pauvres en ce qui concerne la diversité des caractères utiles à l’agroécologie », confirme Fabien Nogué, chercheur à l’Institut Jean-Pierre Bourgin (IJPB - Université Paris-Saclay/ AgroParisTech/INRAE). « Le prisme de l'agroécologie amène ainsi de nouveaux objectifs, recherchés lors des sélections. »

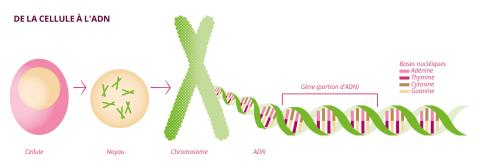

Les caractères exprimés par des plantes, par exemple sa taille, sa vitesse de développement ou encore la forme de ses feuilles, sont encodés dans son ADN. Cette longue molécule, logée dans le noyau des cellules, présente une structure en double hélice et est constituée d’un enchaînement de molécules plus petites : les nucléotides. Les nucléotides sont formés à partir de quatre bases différentes : adénine (A), cytosine (C), guanine (G) ou thymine (T). La suite de ces nucléotides forme un code, ensuite traduit par la cellule pour produire des molécules remplissant diverses fonctions : les protéines. C’est l’expression de ces protéines qui donne à la plante ses caractères apparents, c’est ce qu’on appelle le phénotype.

Le terme « gène » désigne un segment d’ADN qui code une protéine. Or, un même gène existe en différentes versions, nommées « allèles. » « Les allèles donnent des protéines aux différences subtiles, qui leur confèrent des fonctions différentes », indique le chercheur. Sur un caractère donné, différents allèles entraînent ainsi différents phénotypes. Si l’on comprend quel gène est responsable d’un caractère en particulier et si l’on est capable de modifier ce gène, alors il devient possible de remanier ce caractère chez la plante.

De nouvelles techniques génomiques plus proches du naturel

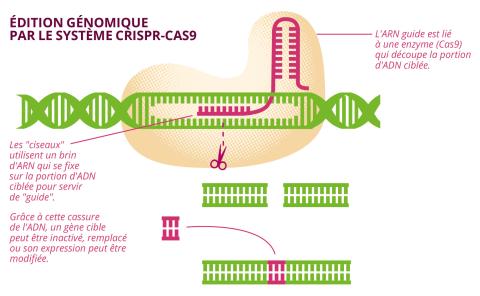

C’est ce qu’offrent les nouvelles techniques génomiques (NTG). Ces techniques reposent sur l’utilisation de « ciseaux moléculaires » tels que le système CRISPR-Cas9. « Ce système est capable d’engendrer une cassure dans l’ADN au niveau d’une suite de nucléotides donnée », explique Fabien Nogué. « Les cellules disposent d’une machinerie moléculaire capable de réparer cette cassure. Toutefois, dans certains cas, cette réparation aboutit à une modification de la séquence d’ADN » : une mutation a eu lieu. En appliquant ces techniques, on obtient un individu dont le génome a été édité et l’expression du caractère visé s’avère alors différente.

Apparenté à un organisme génétiquement modifié (OGM), c’est-à-dire un organisme dont le patrimoine génétique a été modifié afin d’acquérir de nouvelles propriétés, un organisme modifié par NTG est toutefois différent d’un organisme transgénique. Les mutations obtenues par NTG sont indiscernables de mutations naturelles, alors que les OGM dits « classiques » (transgéniques) sont obtenus par transfert d’un gène qui peut avoir pour origine une autre espèce. Avec les NTG, les seules modifications apportées au génome consistent en des délétions, des insertions ou bien une substitution d’un ou plusieurs nucléotides. Or ces mutations ont aussi lieu de façon naturelle lors de la division cellulaire ou bien du fait de facteurs externes comme l’exposition au soleil. Bien que ces évènements soient rares à l’échelle de la cellule, ils deviennent banals si l’on agrège l’ensemble du vivant. « On estime que chaque paire de base du génome de la tomate est mutée naturellement cinquante fois si on prend en compte l’ensemble des tomates produites chaque année », confirme Fabien Nogué.

C’est ce processus de mutations qui aboutit à la diversité du vivant. En donnant la possibilité d’effectuer des mutations semblables aux mutations naturelles, mais en ciblant les gènes mutés, les NTG accélèrent cette diversification du vivant sur des caractères d’intérêt. « Dans certains cas, les NTG créent des variétés qui ont un sens en termes de réduction des intrants », appuie le biologiste qui s’est très vite emparé de la technologie CRISPR-Cas9 pour ses recherches.

« Quand CRISPR-Cas9 est arrivé, j’avais soudainement un outil pour provoquer des mutations à un endroit choisi dans le génome. Par la suite, je me suis penché sur les applications que pouvait avoir cet outil. Avec des collègues, nous avons fait des preuves de concept des NTG sur différentes espèces. Par exemple, nous avons créé une variété de tomate qui exprime la même résistance à un virus que le poivron », détaille Fabien Nogué qui est par ailleurs, depuis 2015, expert auprès de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), dans le panel OGM.

Les vertus de l’association cameline-lentille

Également chercheur à l’IJPB et professeur à AgroParisTech, Jean-Denis Faure s’emploie lui aussi à obtenir des variétés végétales pour l’agroécologie. Ce professeur de physiologie consacre ses travaux à la cameline, une plante cultivée en Europe jusqu’au début du 20e siècle qui suscite un regain d’intérêt dans le cadre d’une transition agroécologique. « C’est une plante qui tolère divers stress et dont le cycle court permet une culture dans diverses conditions. Par ailleurs, elle présente un port particulièrement rigide », justifie le scientifique. Et ce caractère présente un intérêt pour d’autres plantes au port plus souple, comme la lentille. « S’il y a de grosses averses, la lentille est complètement versée au sol. Elle est alors vulnérable aux champignons et à la pourriture. » Quelques plants de cameline installés dans un champ de lentille servent ainsi de tuteurs et rendent la culture plus résistante aux intempéries.

Mais l’association entre lentille et cameline pourrait être encore plus intéressante. « La lentille est souvent attaquée par des bruches. Ces petits insectes forent les graines et les rendent inutilisables. C’est un vrai problème dans les Appellations d’origine protégée (AOP) où le choix des variétés cultivées est limité. Or la cameline, comme les plantes de type choux, émet des molécules volatiles soufrées, qui sont des répulsifs à insectes », détaille Jean-Denis Faure, qui projette d’étudier plus amplement cette association de plantes.

Selon le chercheur, les échanges vertueux se font aussi dans l’autre sens. La lentille est en effet une légumineuse. Cette famille de plantes a la propriété de capter l’azote grâce à une symbiose avec des bactéries. Or l’azote est un élément essentiel à la croissance des plantes car il entre dans la composition des acides aminés des protéines. « La lentille pourrait fournir un peu d’azote à la cameline, ce qui aboutirait à un système très vertueux », avance Jean-Denis Faure. L’azote apporté par la lentille remplacerait au moins en partie les engrais artificiels.

Les NTG pour réduire les intrants en préservant la rentabilité

Selon Fabien Nogué, l’association entre légumineuses captatrices d’azote et plantes d’intérêt est envisagée dans de nombreux autres cas, notamment avec le blé ou le maïs. « La difficulté à l’heure actuelle est que les légumineuses et le blé ou le maïs ont des développements différents et donc des moments de récolte différents. » Jusqu’ici, la période de récolte ne figurait pas parmi les critères sélectionnés pour les légumineuses. Mais avec les NTG, les scientifiques pensent obtenir des variétés dont le développement soit compatible avec la culture du blé ou du maïs. « L’idée est que l’association de plantes soit aussi rentable pour l’agriculteur que la monoculture », souligne Fabien Nogué.

Pour encourager les agriculteurs à oser la diversification des cultures, les scientifiques planchent aussi sur la diversité d’usage. En raison de rendements moindres, la cameline, par exemple, n’est aujourd’hui pas aussi intéressante économiquement que d’autres espèces cultivées de façon intensive, comme le colza. Or, « la première chose que regarde un agriculteur en choisissant une espèce à cultiver est s’il peut la valoriser », précise Jean-Denis Faure. Pour surmonter cet obstacle, le chercheur de l’IJPB s’attache à utiliser les NTG pour conduire la plante à exprimer de nouveaux caractères, par exemple en modifiant la nature de l’huile produite afin qu’elle trouve de nouveaux usages.

Un des autres objectifs visés par l’agroécologie consiste en la réduction de l’épandage d’herbicides. Une des stratégies envisagées est l’utilisation de plantes plus couvrantes qui développent dès les premiers stades de leur croissance un couvert végétal limitant la pousse de mauvaises herbes. Cette stratégie nécessite des variétés de plantes produisant des feuilles basales larges, dès la germination. Or, là encore, « ce ne sont pas des caractères qui ont été travaillés jusqu’à présent. Les variétés actuelles ne répondent pas à ces besoins-là », relève Fabien Nogué. D’où l’intérêt des NTG pour rétablir de la diversité sur des caractères disparus ou pas encore travaillés.

Encore des défis scientifiques

Pour autant, « il ne faut pas faire des NTG une panacée », modère Fabien Nogué. « Ces techniques ne sonnent pas le glas de la sélection conventionnelle. » Leur principale limite réside dans le fait que, sans une connaissance poussée des gènes encodant chaque caractère, l’édition du génome ne permet pas de donner à la plante un caractère déterminé. Pour exemple, les différents gènes responsables de la symbiose entre les légumineuses et les bactéries du sol fixant l’azote ne sont pas encore tous identifiés. « On est incapable d’expliquer ce phénomène en citant dix gènes importants et l’ordre dans lequel ils sont exprimés », appuie le chercheur. Il faudra attendre encore un peu avant d’obtenir rapidement de nouvelles espèces de plantes capables de cette symbiose.

Références :

- F. Nogué et al., Can genome editing help transitioning to agroecology? iScience 27, 109159, March 15, 2024.

- Y. Bellec et al., New Flowering and Architecture Traits Mediated by Multiplex CRISPR-Cas9 Gene Editing in Hexaploid Camelina sativa. Agronomy 12, 1873, 2022.

La co-conception : une nouvelle méthode scientifique ?

Malgré la puissance des nouvelles techniques d’édition du génome (NTG), leur pertinence pour les transitions agroécologiques reste sujette à débat. Afin de développer des innovations répondant au mieux aux enjeux de ces transitions, les scientifiques expérimentent une nouvelle façon de piloter leurs travaux de recherche : la co-conception. Dans ce paradigme, elles et ils s’associent entre disciplines et avec divers acteurs afin de construire des problématiques de recherche qui prennent au mieux en compte les besoins des différentes parties prenantes.

Si l’édition du génome constitue un outil puissant pouvant être mobilisé en faveur de la transition agroécologique, l’expérience engrangée avec les OGM appelle à une certaine prudence quant aux promesses formulées par les NTG. D’une part, il est fort probable que de telles technologies ne règleront pas à elles seules les problèmes de faim dans le monde. D’autre part, la capacité réelle des OGM à réduire les intrants (fertilisants, pesticides…) utilisés en agriculture demeure controversée. Dès lors, la communauté scientifique s’interroge sur la façon de se positionner sur de tels sujets de recherche tout en étant motrice de progrès soutenable.

Pour répondre à des enjeux sociétaux aussi complexes que majeurs qui font appel à des domaines très diversifiés, comme la faim ou la préservation de la biodiversité, la recherche académique s’engage de plus en plus dans un nouveau mode de fonctionnement : la co-conception. En effet, les chercheurs et chercheuses sont le plus souvent des expertes et experts d’un domaine de recherche en particulier et travaillent sur des questions à la pointe de ce domaine – ce qui permet de progresser vers des connaissances toujours plus riches et plus solidement établies. Or ce mode de fonctionnement habituel de la recherche académique trouve ses limites lorsqu’il s’agit de proposer des solutions à des problèmes réunissant des aspects très différents.

La co-conception offre un contraste saisissant. Alors qu’un projet de recherche est le plus souvent défini à l’avance, avec une problématique précise à laquelle il cherche à répondre, que des moyens lui sont ensuite attribués pour une certaine durée et qu’au terme du projet, les participantes et participants se réunissent pour faire le point sur la question de départ, la co-conception bouleverse cet ordre établi : le projet commence avec les différents acteurs sans que la question de recherche n’ait été définie au préalable.

Génétique et agronomie : réunir des intérêts scientifiques éloignés grâce à la co-conception

Au sein du programme de recherche France 2030 « Science végétale avancée face au défi climatique et à la transition agroécologique » (SVA), Jean-Denis Faure, chercheur à l’Institut Jean-Pierre Bourgin (IJPB - Université Paris-Saclay/AgroParis- Tech/INRAE), est chargé de définir des stratégies pour une transition agroécologique basée sur l’édition du génome. Un tel projet nécessite d’impliquer différents spécialistes, au-delà des généticiens et généticiennes, comme des agronomes spécialisés en agroécologie. Mais au vu des questionnements qui diffèrent entre toutes ces communautés de recherche, définir un projet de recherche commun autour duquel se retrouver se révèle parfois difficile.

« C’est particulièrement vrai lorsqu’on essaie de coupler génétique et agroécologie », concède Julie Labatut, chercheuse en sciences de gestion dans le laboratoire Génétique animale et biologie intégrative (GABI – Univ. Paris-Saclay/INRAE/ AgroParisTech) avec laquelle Jean-Denis Faure collabore aujourd’hui. « Généticiens et agronomes s’opposent dans leurs méthodes, leurs objets et leurs visions de l’innovation. » L’agronomie se penche en effet sur les pratiques des agriculteurs, sur les interactions entre exploitations au niveau des territoires, c’est-à-dire une échelle macroscopique, là où la génétique se place à l’échelle microscopique. « Au bout d’un an et demi de travail, je n’étais pas arrivé à un projet satisfaisant », confie Jean-Denis Faure. Aujourd’hui, avec Julie Labatut et d’autres scientifiques de différentes disciplines, il s’attache à mettre en place un processus de co-conception dans le cadre du programme SVA.

Appliquer une méthode issue des sciences de gestion

Ce travail se déroulera sur plusieurs années. La première année sera consacrée à la définition d’une question de recherche commune. « On prévoit de réunir une trentaine de participantes et participants sur plusieurs journées pendant lesquelles on utilisera la méthode Knowledge, Concepts, Propositions (KCP) », témoigne Julie Labatut. Cette méthode a été conçue pour les entreprises en recherche d’innovation. Mais depuis plusieurs années, Julie Labatut l’applique aux problématiques agricoles.

Lors de la première phase de la méthode KCP, les personnes partagent leurs connaissances. Puis, elles émettent de nouveaux concepts issus de ce savoir partagé. La dernière étape de la méthode KCP consiste à écrire des propositions à partir de ces concepts. Ces propositions formeront la question de recherche à laquelle se consacrera le projet. Cette méthode vise à élargir le champ des possibles en aidant à la co-conception de nouvelles problématiques de recherche.

C’est au Pays basque que Julie Labatut a pour la première fois appliqué la méthode KCP à un problème agricole. La Manech tête noire, une race de brebis dont le lait sert à la préparation du fromage Ossau- Iraty, se trouvait alors concurrencée par des races ovines plus productives. En utilisant la méthode KCP, la chercheuse a fait travailler ensemble des éleveurs peu familiers de la sélection génétique et des généticiens et généticiennes peu au fait de l’importance de la forme des cornes d’une brebis. « Pendant dix ans, on a mis autour d’une table des gens qui ne se parlaient pas auparavant pour mettre au point un programme de sélection innovant », relate Julie Labatut.

Vers une redéfinition des objectifs scientifiques pour des innovations au plus proche des enjeux de durabilité

Avec la co-conception, une entente entre génétique dernier cri et agroécologie sera-t-elle possible ? Selon Julie Labatut et Jean-Denis Faure, cela passera aussi par un changement dans la définition des objectifs scientifiques. « Il faudra passer d’une économie de la promesse à une économie de l’impact », confie la chercheuse. Cela implique de mettre au point des méthodes et des critères d’évaluation des innovations sorties des laboratoires en temps réel, plutôt que de promettre de nouvelles variétés végétales plus performantes.

Car mieux appréhender l’intérêt réel pour les agriculteurs d’une nouvelle espèce végétale et son impact sur la transition agroécologique est un travail de recherche en soi. Ses répercussions sur l’environnement sont de natures très diverses et son comportement en champ est parfois très éloigné de celui en laboratoire. « Ses impacts socio-économiques, en termes de gouvernance de l’innovation, de verrouillages sociotechniques et de bénéfices à long terme sont à évaluer chemin faisant », accentue Julie Labatut.

Pour faire progresser de concert l’édition du génome et l’agroécologie, les scientifiques du programme SVA vont mobiliser les approches de co-conception et l’analyse des impacts socio-économiques en temps réel dès le début de leur recherche. Elles et ils s’assureront ainsi que leurs travaux sont au plus proche des besoins réels de la diversité des agriculteurs et des enjeux de transition agroécologique. Et espérer, à terme, aboutir à des innovations quittant les laboratoires pour une application sur le terrain.

Références :

- J. Labatut, S. Hooge. Renouveler la gestion de ressources communes par la conception innovante ? Le cas d’une race locale au Pays basque. Natures Sciences Sociétés, 24(4), p. 319-330, 2016.

- M. Matt et al., ASIRPA Real Time in the making or how to empower researchers to steer research towards desired societal goals. Research Evaluation, 32(2), p.412-425, 2023.

Cet article est issu de L'Édition n°24.

L'intégralité du journal est à découvrir ici en version numérique.

Pour découvrir d'autres articles et sujets, abonnez-vous au journal L'Édition et recevez les prochains numéros :

S'abonner