À la recherche de l'antimatière

Cet article est issu de L'Édition n°23.

L’antimatière. Ce terme mystérieux, derrière lequel se cache un concept physique apparu au début du XXe siècle, a inspiré nombre d’auteurs de science-fiction et nourri leurs fantasmes littéraires les plus fous : carburant de vaisseaux spatiaux pour certains, délire de pouvoir ou arme de destruction massive pour d’autres. Mais d’un point de vue scientifique, en quoi consiste l’antimatière et d’où vient-elle ? Les scientifiques s’attachent à répondre à ces questions par le biais de recherches menées dans de grands accélérateurs à particules et à revenir aux premiers instants du Big Bang. Particules créées lorsque l’on transforme de l’énergie en matière, l’antimatière s’avère aussi être le complément de la matière nécessaire à la création du vide.

Pour retracer l’histoire de l’antimatière et de ses balbutiements, il faut remonter à près d’un siècle, en 1928, lorsque Paul Dirac, physicien britannique et lauréat du prix Nobel de physique en 1933, souhaite intégrer les principes de la théorie de la relativité restreinte, élaborés par Albert Einstein, à la physique quantique. Introduisant la notion d’espace-temps, le lien entre l’énergie et la masse d’un objet, et la vitesse de lumière dans le vide comme grandeur invariante, la relativité restreinte et la relativité générale, centrée sur la gravitation, décrivent sous la forme d’équations le comportement de la matière et de ses objets à l’échelle de l’infiniment grand.

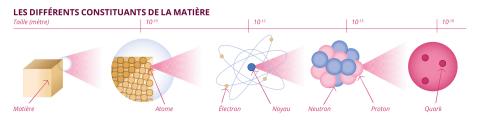

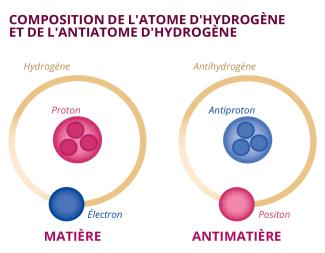

Mais en appliquant ces formules mathématiques à l’échelle de l’infiniment petit, Paul Dirac obtient deux solutions à ses équations. Si la première solution est connue et correspond à l’électron, cette particule chargée négativement, plus petite que l’atome dont elle est un des constituants avec les protons et les neutrons, et dont l’existence a été postulée en 1897 par le physicien britannique Sir Joseph John Thomson puis confirmée en 1911 par Ernest Rutherford, ce n’est pas le cas de la seconde solution. La particule qui doit lui être associée possède la même masse que l’électron, le même spin, mais est de charge opposée. Le physicien introduit alors la notion théorique d’antiélectron. Quatre années plus tard, Carl David Anderson observe pour la première fois cette fameuse antiparticule dans ses chambres à brouillard et la nomme positon. L’antimatière n’est plus une lubie de théoricien, elle existe pour de vrai.

Depuis, l’antimatière a continué à être étudiée et d’autres antiparticules ont été produites expérimentalement, comme des antiprotons. Finalement, pour chaque particule de matière, il existe une antiparticule partenaire, de masse et de spin identiques mais de nombres quantiques, entre autres de charge électrique, opposés. De la même manière, un antiatome est un atome formé d’antiparticules élémentaires : son noyau contient des antiprotons et des antineutrons autour duquel gravitent des positons. C’est le cas par exemple de l’antihydrogène formé d’un antiproton et d’un positon. Il existe cependant une exception, le photon. Ce quantum d’énergie associé à la lumière est le seul à être à la fois une particule élémentaire et son antiparticule.

Le complément de la matière pour faire du vide

Mais le plus original reste à venir. Lorsqu’une particule entre en contact avec son antiparticule, il se produit une réaction d’annihilation : les deux particules disparaissent et de l’énergie est alors produite. Il est facile de calculer la valeur de cette énergie grâce à la relation bien connue d’Albert Einstein : E=mc², où « E » est l’énergie, « m » la masse de la particule et « c » la vitesse de la lumière dans le vide. Cette réaction est toutefois réversible : il est possible de produire de la matière à partir de l’énergie seule. On obtient alors inévitablement un couple particule-antiparticule. Les scientifiques pensent d’ailleurs que c’est ce phénomène qui s’est produit lors du Big Bang ; l’immense quantité d’énergie libérée aurait créé autant de matière que d’antimatière.

Pour autant, deux questions majeures demeurent : où se trouve désormais l’antimatière créée puisque l’Univers est essentiellement constitué de matière, et pourquoi matière et antimatière ne se sont-elles pas annihilées juste après leur création ? Car, à l’exception de quelques positons produits naturellement par les rayons cosmiques, on n’a, jusqu’ici, jamais réussi à observer de l’antimatière naturelle dans l’Univers.

Où se cache l’antimatière ?

Actuellement, les scientifiques se penchent sur deux hypothèses susceptibles d’expliquer cette disparition de l’antimatière. La première imagine l’émergence d’une asymétrie initiale au moment du Big Bang, résultant en un excès de matière. Ainsi, la totalité de l’antimatière, minoritaire, aurait été annihilée avec une grande majorité de la matière, ne laissant dans l’Univers que l’excès de cette dernière. Pourtant, la très grande quantité de matière encore présente dans l’Univers rend cette hypothèse difficile à corroborer en l’état des connaissances scientifiques actuelles, qui ne permettent pas de comprendre l’origine d’une asymétrie initiale de cette ampleur.

La seconde hypothèse envisagée est celle d’une possible répulsion entre matière et antimatière. Cette répulsion aurait conduit à créer deux zones distinctes dans l’Univers, l’une faite de matière et l’autre d’antimatière. Mais si tel avait été le cas, il existerait quelque part dans l’Univers une frontière entre ces deux zones, où particules et antiparticules entreraient en contact. Et à cet endroit, leur annihilation devrait produire un rayonnement bien spécifique, détectable par les outils et les équipements dont disposent aujourd’hui les scientifiques. Or, pour l’heure, aucun d’entre eux n’est parvenu à observer un tel rayonnement dans l’Univers.

Comment produire et étudier l’antimatière ?

Afin de confronter ces deux hypothèses, les physiciens et physiciennes étudient les différences de comportement qui existent entre matière et antimatière. Ce qui implique de réussir à produire, au préalable, de l’antimatière. C’est dans de très puissants accélérateurs de particules que cela se fait. En Europe, ces expériences s’opèrent principalement au CERN (à l’origine Conseil européen pour la recherche nucléaire, actuellement Laboratoire européen pour la physique des particules), à la frontière franco-suisse.

Plus grand centre de physique des particules du monde, le CERN possède un Grand collisionneur de hadrons ou LHC (Large Hadron Collider), de 27 km de circonférence. Dans ce gigantesque accélérateur de particules, où règne un vide très poussé semblable au vide intersidéral, un réseau colossal d’électroaimants supraconducteurs guide des protons à une vitesse proche de celle de la lumière. Certains protons tournent dans un sens, d’autres dans le sens opposé. Ces deux groupes de protons entrent alors en collision au niveau de quatre points de contacts, tous équipés de détecteurs de pointe. Comme le souligne Marie-Hélène Schune, directrice de recherche au Laboratoire de physique des 2 infinis - Irène Joliot-Curie (IJCLab – Univ. Paris-Saclay, CNRS, Univ. Paris Cité) et particulièrement impliquée dans les expériences menées au LHC, « au moment de la collision, il faut considérer les protons comme des réservoirs d’énergie ».

En effet, un faisceau de protons lancés à cette vitesse emmagasine une énergie de 360 MJ, ce qui équivaut à celle d’un TGV à 150 km/h, alors qu’un tel faisceau ne représente qu’un millionième de gramme de matière. Des antiparticules, plus instables, sont produites localement aux points de collision et, du fait de leur instabilité, étudiées directement par les détecteurs présents autour du LHC. Une partie des protons produits dans le pré-accélérateur n’est pas envoyée dans le LHC, mais sur une cible où elle engendre une énergie suffisante à la création de couples matière/antimatière. Les antiprotons créés sont ensuite redirigés vers l’antiproton decelerator (AD), où de puissants aimants commencent à les ralentir avant qu’ils n’entrent dans l’anneau ELENA (Extremely Low Energy Antiproton) de 10 m de diamètre, qui contribue encore à leur décélération. Les antiprotons ainsi produits et ralentis sont plus faciles à manipuler et à analyser. L’installation les distribue aux différentes équipes de recherche qui les étudient ou les utilisent pour produire des atomes d’antihydrogène.

Le modèle standard de la physique des particules

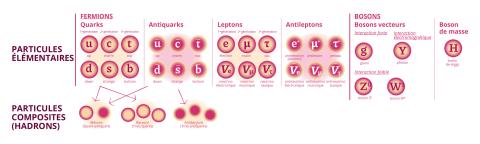

Le modèle standard de la physique des particules est une théorie, élaborée dans la seconde partie du XXe siècle par les physiciennes et physiciens du monde entier, qui décrit l’organisation de la matière à l’échelle de l’infiniment petit et explicite l’origine des phénomènes observés à cette échelle. Cette théorie, progressivement confirmée par des expériences et mise à jour, introduit l’existence de particules élémentaires de deux types, les fermions et les bosons. Toutes ces particules se caractérisent par une masse (en électronvolt/c2 ou eV/c2), un spin (moment cinétique) et parfois une couleur particulière, qui n’a de couleur que le nom, et une charge électrique (positive ou négative).

Les fermions regroupent les particules élémentaires de la matière. Ils se répartissent en deux groupes, les quarks et les leptons, qui chacun comporte six représentants, regroupés par paire ou génération. La première génération de fermions renferme les particules les plus légères et stables qui forment la matière ordinaire. Les deuxième et troisième générations contiennent les particules plus lourdes et instables, qui se désintègrent rapidement en particules de première génération. Les quarks n’existent pas de façon isolée mais se regroupent pour former des particules composites, les hadrons. Rassemblés en trios spécifiques, les quarks constituent les baryons, dans lesquels on retrouve par exemple le proton et le neutron. Des duos quark/antiquark particuliers donnent de leur côté les mésons, comme le pion ou le kaon.

Les bosons, eux, sont des particules élémentaires qui produisent des effets sur les particules de matière. On distingue deux types de bosons : des bosons vecteurs d’interaction et un boson de masse. Les bosons vecteurs véhiculent trois des quatre interactions (ou forces) fondamentales entre particules : forte, faible et électromagnétique. La quatrième interaction fondamentale, gravitationnelle, ne trouve pas d’explication via le modèle standard, mais est négligeable à l’échelle des particules élémentaires, leur masse étant très faible. Les gluons portent l’interaction forte, qui dépend de la couleur des particules, et se retrouvent à l’intérieur des hadrons pour maintenir les quarks et antiquarks ensemble. Le photon est le vecteur de l’interaction électromagnétique, qui dépend de la charge électrique des particules et permet de lier les électrons (négatifs) à un noyau formé de protons (positifs) et de neutrons (neutres) pour former des atomes. Les bosons Z et W véhiculent l’interaction faible, responsable de la désintégration radioactive des noyaux atomiques. Le boson de Higgs, dont l’existence a été confirmée il y a un peu plus d’une décennie, confère, lui, une masse aux deux précédents bosons ainsi qu’aux fermions.

Antimatière : est-ce qu'elle tombe ?

Dans le cadre de l’expérience Gravitational Behaviour of Antihydrogen at Rest (GBAR), réalisée au CERN et à laquelle collaborent Yves Sacquin et une équipe du Département de physique des particules (DPhP – Univ. Paris-Saclay, CEA), les scientifiques cherchent à découvrir si la gravité comporte le même effet sur la matière que sur l’antimatière ; autrement dit, matière et antimatière « tombent-elles » de la même manière ? Car en cas de gravité inversée, c’est-à-dire si les antiparticules « tombaient » vers le haut, cela laisserait penser que matière et antimatière se seraient repoussées lors du Big Bang, évitant ainsi une annihilation totale.

L’expérience GBAR menée au CERN ambitionne d’observer et d’étudier la chute d’atomes d’antihydrogène soumis à la force gravitationnelle dans le vide, un atome d’hydrogène étant composé d’un antiproton et d’un positon. La production de ces antiatomes se fait en plusieurs étapes. Les antiprotons sont générés dans les grands accélérateurs de particules du Centre et sont ralentis par l’installation ELENA, tandis que les positons sont produits par l’impact d’un flux d’électrons sur une cible en tungstène, un métal très dur et dense. À partir des positons formés, les scientifiques produisent des atomes de positonium, un état lié et très instable constitué d’un électron et d’un positon. Les positoniums sont issus d’un flux de positons dirigé sur un convertisseur positon/positonium, ici une fine membrane de silice mésoporeuse, donnant naissance à un nuage de positoniums. Au CERN, les antiprotons sont acheminés dans cette chambre où ils entrent en collision avec un positonium dont le positon se met à graviter autour de l’antiproton : on obtient alors des atomes d’antihydrogène. Cependant, la force de gravitation exercée sur ces atomes très légers est trop faible par rapport à leur énergie cinétique pour les voir tomber directement. Il faut les ralentir, ce qui constitue un vrai défi.

Produire des anti-ions d’hydrogène

Pour cela, les scientifiques de l’expérience GBAR prévoient de produire des atomes d’antihydrogène ionisés, c’est-à-dire des anti-ions comportant un antiproton accompagné de deux positons, notés (prononcer « H barre plus », la barre étant le signe de l’antimatière en physique des particules). Étant chargés positivement, ces anti-ions sont plus faciles à manipuler et à refroidir grâce à des lasers et des cristaux d’ions Be+, jusqu’à atteindre des températures inférieures au kelvin. Après les avoir refroidis dans un champ de lasers, les scientifiques les capturent dans un second piège. Les anti-ions y sont maintenus immobiles, puis, en leur retirant un positon à l’aide d’un laser, on obtient des atomes d’antihydrogène quasiment sans énergie cinétique. N’étant plus ionisés, ces antiatomes ne sont plus retenus par le piège et subissent la gravité. Des détecteurs enregistrent alors leur annihilation à la fin de leur chute. En mesurant leur temps de chute et le lieu de leur impact, les scientifiques espèrent déterminer l’effet de l’interaction gravitationnelle sur l’antimatière.

Pour l’heure, si les scientifiques de GBAR ne sont pas encore parvenus à produire des anti-ions , ils ont développé une technique générant un flux intense de positons, et ont produit leurs premiers atomes d’antihydrogène, étape nécessaire à la formation des mais aussi à d’autres applications. C’est d’ailleurs sur cette technique innovante que repose la start-up Posithôt, issue du Département de physique des particules (DPhP – Univ. Paris-Saclay, CEA). L’entreprise propose des contrôles qualité de matériaux par un flux de positons.

Une première idée de la chute

Bien que GBAR n’ait pas encore apporté de réponse à la question de la chute de l’antimatière, ALPHA, une autre expérience menée au CERN, offre déjà de premiers résultats encourageants : d’après elle, les antiatomes d’hydrogène tombent bien vers le bas. Mais même si l’on sait que la gravité n’est pas inversée pour l’antimatière, ses effets ne sont pas précisément connus pour autant. En effet, les atomes d’antihydrogène utilisés pour l’expérience ALPHA ne sont pas suffisamment refroidis et ne permettent pas de s’assurer que les effets de la gravité soient identiques sur la matière et l’antimatière. Or, observer une telle différence démontrerait l’inexactitude du principe d’équivalence d’Einstein, qui stipule que la force gravitationnelle agit sur des objets indépendamment de leur composition et de leur structure interne. Pour l’heure, les scientifiques de GBAR poursuivent leurs efforts, espérant un jour découvrir d’éventuels comportements différents entre matière et antimatière.

Publications :

- M.Charlton et al., Positron production using a 9 MeV electron linac for the GBAR experiment, Nuclear Inst. And Methods in Physics Research, 985, 164657 (2021).

- P. Adrich et al., Production of antihydrogen atoms by 6 keV antiprotons through a positronium cloud, Eur. Phys. C. C83, 1004 (2023).

Matière et antimatière : existe-t-il une asymétrie ?

Et si l’asymétrie entre matière et antimatière observée dans l’Univers venait du moment même de leur création ? C’est ce à quoi Marie-Hélène Schune et son équipe du Laboratoire de physique des 2 infinis - Irène Joliot-Curie (IJCLab – Univ. Paris-Saclay, CNRS, Univ. Paris Cité) tentent de répondre dans le cadre de la collaboration LHCb (Large Hadron Collider beauty) menée au CERN. Cette expérience s’intéresse aux potentielles différences de comportement entre matière et antimatière, et plus spécifiquement à un phénomène nommé violation de la symétrie CP sur un quark b (dit beau).

La symétrie CP est un principe double selon lequel on obtiendrait les mêmes résultats entre une expérience réalisée avec des particules de matière et son expérience miroir, réalisée avec les antiparticules d’antimatière correspondantes. La symétrie C correspond à une inversion de charge électrostatique et des autres nombres quantiques, comme la couleur, de la particule. La symétrie P, dite de parité, agit sur la configuration de la particule, comme un miroir où la gauche deviendrait la droite. Si l’on n’observe aucune différence de comportement entre matière et antimatière, on dit que la symétrie CP est conservée. Dans le cas contraire, on dit qu’il y a violation de la symétrie CP.

En l’état actuel des connaissances, il semble y avoir une conservation des interactions forte et électromagnétique sous transformation CP. En revanche, cela ne paraît pas être le cas pour l’interaction faible.

Suivre la désintégration du beau grâce à LHCb

Pour confirmer cela, l’expérience LHCb, menée dans le grand accélérateur de particules LHC du CERN, étudie la violation de la symétrie CP par l’interaction faible dans le cadre de la désintégration de hadrons, des particules composites composées de quarks. Celles qui intéressent le plus les scientifiques contiennent un quark b (dit beau), pour lesquelles, selon la théorie, la violation de symétrie CP serait la plus visible.

C’est au niveau du détecteur LHCb que des protons lancés quasiment à la vitesse de la lumière entrent en collision. De cette collision et de l’énergie libérée résultent notamment des paires de hadrons B+ et B-. B+ est constitué d’un antiquark b et d’un quark u, tandis que B- regroupe un quark b et un antiquark u. Ces hadrons sont particulièrement instables. « En 10-12 secondes, ils se désintègrent et donnent naissance à d’autres particules qui, elles, sont stables », explique Marie-Hélène Schune. Ces particules plus stables sont alors perçues par le détecteur LHCb et leur quantité mesurée très précisément.

Formées à partir d’énergie, les particules B+ et les antiparticules B- doivent logiquement être présentes en quantité égale. Or, dans le cas d’une non-violation de la symétrie CP par l’interaction faible, c’est-à-dire si matière et antimatière se comportent de la même manière, les produits de la désintégration de B+ et B- doivent également être détectés en quantité égale. Pourtant, en 2021, les scientifiques observent une différence significative de plus de 13 % entre les deux produits de la réaction de désintégration, ce qui représente une preuve matérielle de la violation de symétrie CP. La chercheuse de l’IJCLab le confirme : « le fait que la symétrie CP soit violée par l’interaction faible veut dire qu’il existe une différence de comportement entre matière et antimatière ». Depuis le début de la prise de données par l’expérience LHCb, plus de 70 articles scientifiques portant sur la mesure de la violation de CP sont sortis.

Si ces résultats mettent en lumière une différence de comportement entre matière et antimatière, il reste encore, pour les scientifiques, à étudier d’où elle provient et si d’autres violations leur ont échappé jusqu’ici. De nouvelles recherches ont d’ores et déjà démarré…

Publication :

- The LHCb collaboration, R. Aaij et al. Measurement of CP observables in B± → D(*)K± and B± → D(*)π± decays using two-body D final states, JHEP 04, 81 (2021).

Cet article est issu de L'Édition n°23.

L'intégralité du journal est à découvrir ici en version numérique.

Abonnez-vous pour ne manquer aucun numéro.