La science attoseconde pour définir l’infiniment petit

Quels sont les comportements de la matière à une échelle de temps infiniment petite ? Pourrait-on, à cette échelle, observer voire contrôler les interactions de ses constituants ? Quelles en seraient les applications possibles ? Dans plusieurs laboratoires de l’Université Paris-Saclay, des chercheurs et chercheuses spécialistes de la science ultrarapide tentent chaque jour de répondre à ces interrogations.

Cet article est tiré de L'Édition n°19

Un milliardième de milliardième de seconde. L’attoseconde (10-18 seconde) est l’unité de temps la plus petite actuellement mesurable. À cette échelle, même la lumière est lente : celle-ci ne parcourt « que » 0,3 nanomètres (0,3 nm ou 0,3.10-9 m) par attoseconde. Au laboratoire Interactions, dynamiques et lasers (LIDYL – Univ. Paris-Saclay, CEA, CNRS), le groupe de recherche Attophysique a pour objectif d’étudier la matière à des échelles de temps femtoseconde (10-15 seconde) et attoseconde. « Les processus de plus en plus petits auxquels nous nous intéressons dans la matière appartiennent à des échelles de temps de plus en plus petites, explique Pascal Salières, responsable du groupe. Typiquement, la rotation des molécules se fait en quelques picosecondes (10-12 seconde). La vibration des molécules, le mouvement des atomes à l’intérieur des molécules, tout cela s’effectue à l’échelle inférieure : en femtosecondes. » C’est d’ailleurs l’observation à l’échelle femtoseconde des dynamiques atomiques au cours d’une réaction chimique qui vaut au chimiste égypto-américain Ahmed Zewail le prix Nobel de chimie en 1999.

Au-delà de l’échelle atomique se dresse le challenge de l’électron, un des constituants de l’atome. Comment percevoir les dynamiques électroniques, sachant que celles-ci sont encore plus rapides que les mouvements atomiques ? « Concernant l’électron, l’échelle de temps typiquement donnée est de 150 attosecondes. Ce chiffre correspond au temps de rotation d’un électron sur la première orbite de Bohr d’un atome d’hydrogène », précise Pascal Salières. Or, observer les mouvements électroniques conduirait à une étude en détails de processus fondamentaux : le transport d’informations et les transformations de la matière ont pour vecteurs privilégiés les électrons (via les transferts de charge, d’énergie, etc.).

Et après cette étape analytique, viendrait la manipulation de ces processus. « Une fois qu’on aura compris à l’échelle électronique comment ceux-ci se produisent, il nous sera possible d’essayer de les orienter, de les optimiser, de les accélérer, etc. », ajoute le chercheur.

La problématique des sources de rayonnements attosecondes

Mais à l’aide de quel procédé est-il possible de voir des interactions ultrarapides ? À l’instar d’une photographie, il faut réussir à « capturer » des images à quelques attosecondes ou femtosecondes près. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser des impulsions de lumière ultra brèves délivrées par un laser. Mais un problème de taille a longtemps persisté : les lasers sont fondamentalement incapables de former des impulsions attosecondes. « La raison est que l’on se rapproche de la durée du cycle optique : on ne peut pas produire de rayonnements plus brefs que quelques femtosecondes en restant à une longueur d’onde dans le visible ou le proche UV », précise Pascal Salières.

En 1988, des chercheurs et chercheuses du Service de physique des atomes et des surfaces (désormais LIDYL) découvrent la génération d’harmoniques d’ordre élevé : le sésame qui ouvre la voie vers des impulsions attosecondes. En électromagnétique, plus la longueur d’ondes d’un signal est petite, plus sa fréquence (le nombre d’oscillations du signal par seconde) est grande. Ainsi, en générant des ondes dans le domaine de l’ultraviolet extrême (XUV), il est possible d’obtenir des impulsions à oscillations très rapides et à durée d’impulsion fortement réduites : le record actuel se situe aux alentours de 50 attosecondes. « On opère en focalisant un laser très intense. Celui-ci passe à travers un jet de gaz, où il interagit avec des atomes. Il lui arrache alors une toute petite fraction du nuage électronique et accélère ses électrons, développe Pascal Salières. Mais comme, par définition, le champ laser s’inverse toutes les demi-périodes optiques, les électrons sont rappelés vers les noyaux à ce moment-là. Sauf qu’ils ont accumulé beaucoup d’énergie cinétique au contact du laser, qu’ils restituent sous la forme d’un flash de rayonnement dans l’XUV. » C’est donc en jouant avec « l’élasticité » de la liaison des électrons avec leur noyau que les scientifiques créent, à chaque demi-période du laser, un flash XUV attoseconde. Tel est d’ailleurs le but de la plateforme ATTOLab, conçue en 2016 et opérée par le LIDYL, qui fournit des sources de rayonnements attosecondes aux utilisateurs de toute l’Europe.

Deux impulsions valent mieux qu’une

La « photographie » d’un évènement à l’échelle attoseconde s’effectue en réalité à l’aide de deux impulsions. C’est tout du moins sur ce principe que repose la méthode « pompe-sonde », utilisée aujourd’hui pour observer de tels processus. « La “pompe”, ou première impulsion, excite d’abord un atome et de ce fait, un des électrons se déplace vers les couches électroniques supérieures, vers la bande de conduction, explique Marino Marsi, professeur rattaché au Laboratoire de physique des solides (LPS – Univ. Paris-Saclay, CNRS). Ensuite, l’électron “redescend” dans les couches électroniques, par un processus naturel de désexcitation. Par une seconde impulsion laser, la “sonde”, on observe la dynamique de ce phénomène. Cela nous permet d’étudier la nature dans un état quantique excité, de regarder la matière à l’état hors-équilibre. » En réussissant à moduler l’écart entre les deux impulsions laser, et en répétant l’expérience de nombreuses fois (dans des conditions toujours strictement identiques), les scientifiques reconstituent image par image le processus d’excitation et de désexcitation de la matière, à l’attoseconde près.

Mais au-delà du « cliché », qu’en est-il de son « enregistrement » ? Le système de capture le plus efficace est celui du spectromètre de type Velocity Map Imaging (VMI). Contrairement à d’autres techniques de détection, comme le spectromètre à électrons à bouteille magnétique, la résolution angulaire est ici conservée. Ainsi, avec un spectromètre VMI, il est possible de projeter les électrons et de reconstruire leur direction d’éjection ainsi que leur énergie.

Au LIDYL, grâce à la méthode pompe-sonde, les chercheurs et chercheuses du groupe Attophysique ont étudié l’ionisation résonnante à deux photons, à travers des états excités de l’hélium. « Ces mesures sont très intéressantes car elles nous donnent accès, de façon très fine, au potentiel de mouvement de l’électron et à toutes les interactions électron-électron, électron-noyau, celles des réseaux cristallins. Comprendre ces interactions est fondamental pour étudier les liaisons chimiques », explique Pascal Salières. Plein d’espoir, le chercheur parcourt le champ des possibles qu’offre cette nouvelle physique : « C’est ce genre d’expérience que l’on va ensuite généraliser à des systèmes plus complexes que l’hélium, comme des molécules, des nanoparticules, des solides, etc. pour étudier les corrélations électroniques ». En effet, seules des approximations théoriques sont aujourd’hui capables de traiter ces systèmes complexes. Avec de telles nouvelles expériences, il deviendra envisageable pour les physiciennes et physiciens de confronter et de valider, ou non, les approximations théoriques établies. « Il nous sera possible de mesurer les temps de diffusion des électrons et les effets de décohérence dus à leurs interactions avec l’environnement. Cela est essentiel pour définir les propriétés électriques des matériaux et leur capacité à transporter de l’information. Et nous serons en mesure d’étudier les effets de décohérence dans la photoionisation. »

Observer « à l’œil nu » l’émission d’un électron

« De plus en plus d’applications émergent, maintenant que nous sommes capables de produire des sources de rayonnements attosecondes bien contrôlées », dévoile Pascal Salières. Au sein de son groupe au LIDYL, la physique attoseconde sert par exemple à observer le phénomène de l’effet photoélectrique comme jamais auparavant. C'est Heinrich Hertz qui, au cours du XIXe siècle, a défini l’effet photoélectrique le premier. En 1921, Albert Einstein reçoit le prix Nobel de physique pour sa théorie de l’effet photoélectrique : l’absorption d’une particule d’énergie (un photon) par un atome s’accompagne de l’émission quasi-instantanée d’un électron. C’est ce caractère « quasi-instantané » qui tourmente les chercheurs et chercheuses du LIDYL. Que se passe-t-il entre l’absorption du photon par l’atome et l’éjection d’un électron ?

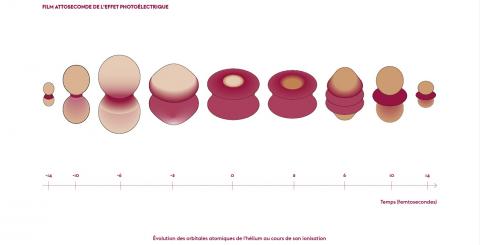

Grâce aux impulsions attosecondes et à la technique pompe-sonde, les scientifiques réussissent finalement à reconstruire les dynamiques d’émissions d’électrons durant ces phénomènes. En mars 2022, avec des collègues de l’Institut des sciences moléculaires d’Orsay (ISMO – Univ. Paris-Saclay, CNRS), de l’Institut lumière matière (ILM – Univ. Claude Bernard, CNRS) et du Laboratoire de chimie physique - matière et rayonnement (LCPMR – Sorbonne Univ., CNRS), les physiciens et physiciennes du LIDYL publient le tout premier film tridimensionnel qui suit le processus de photoémission, au niveau atomique et à l’échelle attoseconde. Pour la première fois, l’effet photoélectrique théorisé depuis plus de 100 ans est observé, attoseconde par attoseconde. Et par là, les scientifiques résolvent complètement le processus quantique de photoémission à deux photons de l’hélium. Un résultat marquant : la photoémission étant à la base des méthodes d’analyse spectroscopique parmi les plus fines, ces travaux ouvrent la voie à une compréhension approfondie des effets de corrélation électronique dans la matière, depuis les atomes et les molécules jusqu’aux solides.

Lou Barreau, enseignante-chercheuse à l’ISMO, s’intéresse d’ailleurs également à l’effet photoélectrique. « Grâce à la science attoseconde, nous avons découvert que la photoémission n’est pas instantanée, mais qu’elle est aussi variable selon l’espèce étudiée, l’énergie envoyée et l’environnement de l’atome », explique la chimiste, qui souhaite avant tout relier ces analyses à des phénomènes chimiques. Au sein de l’équipe Dynamiques et interactions : rayonnement, atomes, molécules (DIRAM) de l’ISMO, la chercheuse étudie le processus de photo-émission au sein de différentes molécules : « j’analyse la photoémission dans les gaz rares et effectue autrement le suivi de dynamiques (de dissociation ou d’isomérisation) au sein d’une molécule, grâce à la méthode pompe-sonde. J’observe ainsi les couplages dynamiques d’électrons ». Les molécules étudiées sont des composants iodés (le diiode I2, le monochlorure d’iode ICl ou le monobromure d’iode IBr), exploitées en phase gazeuse pour des questions pratiques : contrairement aux phases condensées (liquide ou solide), les molécules en phase gazeuse sont isolées et n’interagissent pas avec des solvants, ce qui permet d’accéder à leur dynamique intrinsèque. « Mais l’observation de phénomènes attosecondes en solution est en voie de développement. Cela aurait un intérêt immense ! C’est quelque chose vers lequel la communauté attoseconde se dirige », explique Lou Barreau.

En partenariat avec l’ISMO, les chercheurs et chercheuses du LIDYL étudient aussi de plus près les éjections d’électrons et ce que ces processus induisent. « On réalise un trou dans le nuage électronique d’une molécule qui peut par la suite migrer d’un bord à l’autre de la molécule, détaille Pascal Salières. En fonction de l’endroit où ce trou se localise, les liaisons de la molécule se fragilisent et cela provoque une fragmentation de la molécule. En contrôlant la localisation de ce trou, il serait possible d’orienter la fragmentation moléculaire et de contrôler la réactivité chimique. Les applications qui suivraient, comme la création de nouveaux produits impossibles à concevoir de façon naturelle, seraient infinies. »

Une physique au champ infini d’applications

Au LPS, Marino Marsi s’intéresse, lui, à la matière quantique et en particulier aux matériaux topologiques. Ceux-ci possèdent des caractéristiques aussi rares qu’intrigantes : un matériau topologique est conducteur d’électricité à sa surface mais isolant en son volume. « Les électrons de ces matériaux possèdent des propriétés particulières. Ils sont notamment insensibles aux perturbations : ils sont dans des états “protégés”. Ce sont ces mêmes propriétés qui font de ces matériaux des conducteurs idéaux », développe l’enseignant-chercheur. Grâce aux impulsions laser ultrarapides, il étudie les dynamiques électroniques de différents matériaux quantiques (graphène, alliage de bismuth et de sélénium Bi2Se3, de bismuth et de tellure Bi2Te3, etc.).

Hébergée au Laboratoire de physique des deux infinis – Irène Joliot-Curie (IJCLab – Univ. Paris-Saclay, Univ. Paris Cité, CNRS), la plateforme LASERIX est, pour sa part, destinée au développement de sources cohérentes XUV produites par des lasers intenses et à leurs applications. Elle offre à Sophie Kazamias, responsable scientifique de la plateforme, et à diverses équipes la possibilité d’étudier plusieurs types de physiques. Parmi les projets abordés ici, PALLAS vise à mettre au point un accélérateur laser plasma. « Il s’agit de transformer un gaz en plasma puis de l’exciter, afin de créer un champ électrique qui va par la suite accélérer les électrons », expliquent Sophie Kazamias et Moana Pittman, le responsable technique de LASERIX. « Ce type d’accélération est 1 000 fois plus puissant que les technologies actuelles d’accélération de particules. C’est, en revanche, encore très difficile à contrôler », précisent les scientifiques.

Tout aussi fascinante, l’expérience DeLLight (pour Deflection of light by light, déviation de la lumière par la lumière) explore le vide et ses propriétés encore inconnues à l’aide d’un laser à impulsions ultra-intenses. Les chercheurs et chercheuses impliquées souhaitent démontrer que, à l’instar de tout milieu optique existant, le vide est un milieu optique non linéaire. Cela signifie que l’application d’un champ électromagnétique d’une très haute intensité dans le vide serait à même de modifier son indice optique. Si aujourd’hui l’attoseconde représente une « barrière ultime », elle sera vraisemblablement un jour franchie. La zeptoseconde (10-21 seconde) est d’ailleurs déjà évoquée parmi les spécialistes. « Au début de mes études, la picoseconde était LA frontière ultime ! », se remémore Marino Marsi. Dès lors, on peut se perdre à imaginer quelles nouvelles barrières restent à franchir, et quelles futures découvertes se cachent encore derrière elles.

Publications

A. Autuori et al., Anisotropic dynamics of two-photon ionization: An attosecond movie of photoemission. Science Advanced 8, 12, 2022.

C. Alexandridi et al., Attosecond photoionization dynamics in the vicinity of the Cooper minima in argon. Physical review research 3, L012012, 2021.

Z. Chen et al., Ultrafast electron energy-dependent delocalization dynamics in germanium selenide. Commun Phys 4, 138, 2021.

V. Gruson et al., Attosecond dynamics through a Fano resonance: monitoring the birth of a photoelectron. Science 354, 734, 2016.

S. Robertson et al., Experiment to observe an optically induced change of the vacuum index. Physical Review A 103.2 (2021): 023524.

A. de las Heras et al. Extreme-ultraviolet vector-vortex beams from high harmonic generation. Optica 9.1 (2022): 71-79.