Vivre avec les insectes : regards croisés

(Cet article est issu de L'Édition n°23)

Fascinants et délicieux pour certaines et certains, parasites pour d’autres, les insectes constituent un sujet d’étude aux multiples facettes. Des chercheurs et chercheuses de l’Université Paris-Saclay dévoilent leurs différentes approches sur cette thématique.

Avec plus d’un million d’espèces déjà décrites et environ 10 000 nouvelles espèces inventoriées chaque année, les insectes constituent l’un des groupes les plus complexes et diversifiés du monde animal. Beaucoup de zones d’ombre résident cependant au sein de ce groupe majeur, constituant un formidable terrain d’étude transdisciplinaire.

Retracer la ligne évolutive des fourmilions

La biogéographie historique est la discipline qui étudie la répartition des espèces et son évolution dans le temps. Bruno Le Ru, chercheur au laboratoire Évolution, génomes, comportement et écologie (EGCE - Univ. Paris-Saclay, CNRS, IRD), dédie sa dernière étude biogéographique à la famille des fourmilions (Myrmeleontidae), et plus particulièrement aux clades Palparini et Palparidiini. Pour rappel, un clade est un groupe d'êtres vivants contenant à la fois un ancêtre commun et tous ses descendants. L’histoire évolutive des clades Palparini et Palparidiiini, ces insectes connus pour leurs ailes de grande taille et leurs couleurs remarquables, est encore aujourd’hui opaque. Aucune classification consensuelle de ce groupe n’a encore pu être établie, malgré les différentes études déjà publiées sur cette question.

Grâce à des analyses de datation et à l’étude phylogénétique du plus large échantillon de fourmilions testé à ce jour, Bruno Le Ru et son équipe proposent un nouvel arbre phylogénétique daté pour les clades Palparini et Palparidiini, ainsi qu’un nouvel ancêtre commun aux deux groupes, qui serait apparu il y a 92 millions d’années, pendant la période du Crétacé. Ces nouvelles données ont par la suite servi de référence pour des analyses de datation moléculaire et de biogéographie historique plus poussées. L’objectif : tenter de comprendre l’histoire évolutive et les déplacements de populations des deux clades au cours du temps.

Selon l’étude, les résultats « plaident fortement en faveur d'une origine des fourmilions en Afrique australe », relate Bruno Le Ru. Une origine par ailleurs estimée à 108 millions d’années. De plus, ces résultats suggèrent que de multiples dispersions vers le Nord auraient eu lieu depuis cette région, avec des sorties d’Afrique du Sud à partir de 75 millions d’années. Aujourd’hui, le groupe se répartit uniquement dans la partie occidentale de l’hémisphère oriental, aux climats et végétations variées, et environ la moitié des espèces connues sont endémiques à l’Afrique australe.

Les scientifiques apportent ainsi une avancée significative dans la compréhension des relations entre ces deux sous-familles de fourmilions. L’étude revêt par ailleurs une dimension particulièrement intéressante au vu de la rareté des recherches portant sur l’origine et la diversification des insectes afrotropicaux. Bruno Le Ru et son équipe soulignent cependant l’importance d’approfondir encore ces analyses, pour « réévaluer l’ensemble de l’arbre et redistribuer progressivement chaque espèce » à sa place la plus proche de la réalité historique.

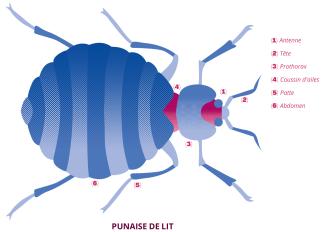

Punaises de lit : un fardeau au coût sous-estimé

Certains insectes davantage connus des Occidentaux suscitent également l’intérêt de la communauté scientifique. C’est notamment le cas des punaises de lit, parasites hématophages - qui se nourrissent de sang humain - en recrudescence en France depuis une dizaine d’années. Si l’insecte n’est - en l’état actuel des connaissances scientifiques - pas vecteur d’agents pathogènes, ses piqûres couplées à sa persistance dans les foyers font de lui un enjeu important de santé publique.

Laurent Dalmas, enseignant-chercheur en économie à l’unité mixte internationale de recherche Soutenabilité et résilience (UMI SOURCE - Univ. Paris-Saclay, UVSQ, IRD), s’intéresse au coût du fardeau que représente la prolifération de la punaise de lit en France. Membre d’un groupe de travail visant à évaluer l’impact de ce phénomène, il est l’un des auteurs du rapport publié en juillet 2023 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation de l’environnement et du travail (ANSES) sur les impacts, la prévention et la lutte contre les punaises de lit.

Grâce à des auditions de différents secteurs concernés (bailleurs sociaux, hôtellerie, logements collectifs, représentants de différents Centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ou CROUS…) et une enquête en population générale, le rapport dévoile pour la première fois une évaluation des coûts, basée à la fois sur des dépenses liées à la désinfestation, mais également celles liées aux impacts sur la santé et le bien-être des personnes victimes de ces infestations, comprenant notamment médicaments et consultations. « Nos chiffres sont toujours extrapolés car les données individuelles en économie sont très difficiles à obtenir, précise l'enseignant-chercheur. Mais les méthodes sont rigoureuses et nos estimations sont probablement assez proches de la réalité. »

Le rapport estime à 230 millions d’euros par an le coût de la lutte contre les punaises de lit en France entre 2017 et 2022. Plus concrètement, environ 866 euros par ménage seraient ainsi nécessaires pour se débarrasser des punaises de lit, incluant les traitements du logement, les pertes de matériel induites ainsi que les coûts de la gêne (consultations, traitements, répercussions physiques et psychologiques…). « Ce coût ne fait d’ailleurs qu’augmenter, car la prolifération est toujours en cours », note l'enseignant-chercheur. Le coût du fardeau sur le plan sanitaire a été, lui, estimé à environ 83,5 millions d’euros pour l’année 2019.

Concernant l’origine de la propagation, Laurent Dalmas est catégorique. « Contrairement à ce que l’on peut entendre, aucune étude ne montre une corrélation entre l’immigration et le développement des punaises de lit. En revanche, et au vu de l’explosion du phénomène dans les hôtels, une propagation liée au tourisme nous semble beaucoup plus probable. » Le développement de locations de logements particuliers a par ailleurs probablement aidé à amplifier le phénomène, les propriétaires étant en effet moins sensibilisés au risque de propagation via leur logement que les professionnels.

Si, d’après le rapport, le niveau de vie n’entre pas forcément en jeu dans la probabilité d’être infesté par les punaises de lit (un Français sur dix dit avoir été touché sur les dix dernières années, tous milieux socio-économiques confondus), la différence semble résider dans le risque de voir cette infestation persister sur le long terme. En cause : le coût parfois très lourd des traitements et la nécessité de faire appel à des professionnels, souvent à plusieurs reprises.

« Dire que les populations les moins aisées sont à l’origine de la prolifération est très stigmatisant, précise Laurent Dalmas, mais elles le sont indirectement, dans le sens où elles n’ont pas les moyens de traiter correctement. Il ne s’agit pas de questions d’hygiène. » Pour lutter au mieux contre ce « fardeau », l’ANSES recommande d’aider financièrement les populations les plus défavorisées, pour éviter une installation durable de ces insectes et une propagation d’un logement à un autre.

À l’approche des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) organisés à Paris en 2024, Laurent Dalmas espère que le rapport saura rendre compte de l’urgence d’investir dans un traitement sur le long terme : « La lutte contre les punaises de lit est un travail de longue haleine. Toutes les mesures mises en place à l’arrivée des JOP seraient totalement inefficaces si elles ne duraient que trois ou quatre mois. » Sur le plan individuel, le rapport préconise les traitements non chimiques, à la fois pour sa propre santé, mais également pour éviter aux punaises de lit de développer une résistance contre ces traitements sur le long terme.

Une future ressource alimentaire incontournable ?

Loin d’y voir des parasites pour les humains, Nathalie Guichard, chercheuse au laboratoire Réseaux, innovation, territoires et mondialisation (RITM - Univ. Paris-Saclay), considère les insectes comme de véritables atouts pour la population. « L’entomophagie, la consommation d’insectes, est une pratique alternative qui réunit beaucoup d’avantages et peu d’inconvénients, explique la chercheuse. C’est une alimentation qui est intéressante, à la fois pour le bien-être de la planète et celui de l’individu. » La perception et le développement de cette pratique sont aujourd’hui au coeur du projet Crikee, financé depuis 2019 par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et dont l’axe “Familiarisation” est porté par Nathalie Guichard.

Dans une première étude publiée en 2022, les scientifiques se sont intéressés à la perception de l’entomophagie chez les jeunes enfants (de cinq à douze ans) en France, via des dessins et de courts entretiens. « L’idée de cette première étude a été d’appréhender leur relation aux insectes, leur imaginaire d’un repas à base d’insectes », explique la chercheuse. D’autres études ont été menées par la suite avec des enfants et des adolescents, notamment la production de visuels de packaging de produits à base d’insectes, ou encore l’animation d’ateliers de cuisine à base d’insectes.

Résultats : malgré un manque de familiarité notable de la pratique, les enfants semblent avoir moins de freins que les adultes. En effet, alors que la consommation d’insectes pâtit d’une image très négative - voire rencontre plusieurs motifs de rejet - chez les adultes, les dessins et entretiens analysés traduisent un sentiment plus nuancé chez les plus jeunes. « Cela peut s’expliquer par le fait que les enfants sont moins néophobiques. Ils n’ont pas encore d’habitudes alimentaires très ancrées, à la différence des adultes, précise la chercheuse. Si, d’une manière générale, les enfants manifestent un manque de familiarité, ils sont le plus souvent volontaires pour goûter une fois sensibilisés à la pratique. »

Ces résultats apportent des éléments essentiels dans un contexte de redéfinition des pratiques alimentaires en France. Nathalie Guichard confirme : « Nous savons que nous allons devoir réduire la consommation de viande. En effet, la production de certaines d’entre elles est très polluante et, de surcroît, elles n’ont pas toutes que des avantages d’un point de vue nutritif. » La consommation d’insectes, riches en protéines et dont la production est peu consommatrice en espace, en eau et en électricité, se pose, pour la chercheuse, comme l’une des alternatives plausibles.

Un autre enjeu pour l’équipe du projet Crikee est désormais de sensibiliser la population aux bienfaits de la consommation d’insectes et de la rendre désirable pour les consommateurs encore réticents. Selon Nathalie Guichard, qui travaille avec des enfants depuis près de trente ans, sensibiliser les enfants et adolescents à la pratique se révélerait efficace pour faire entrer les insectes dans le répertoire alimentaire familial : « Cela s’est déjà vu pour le tri des déchets ou l’informatique ; par un phénomène de socialisation inversée, les enfants peuvent aussi beaucoup apprendre à leurs parents. »

Reste à trouver comment convaincre le grand public, au-delà des arguments scientifiques, grâce peut-être à des méthodes commerciales. « D’après nos dernières études, le packaging semble être de nature à influer sur l’appétence pour les produits à base d’insectes, dévoile Nathalie Guichard. Le marketing va avoir un rôle important à jouer sur cette question. » Deux articles et un chapitre d’ouvrage sont en cours de rédaction et devraient donner quelques pistes pour tenter de répondre à cette nouvelle problématique.

Un sujet d’étude transdisciplinaire

De par leur omniprésence et leur grande diversité, les insectes constituent un objet de recherche aux disciplines multiples, nécessitant fréquemment de réunir des chercheurs et chercheuses de thématiques parfois très éloignées. Laurent Dalmas, économiste de l’environnement, y voit une réelle opportunité. « Je ne connaissais pas la punaise de lit au début de l’étude, mes recherches portaient plutôt sur la tique en forêt. Mais j’ai été très bien accepté par des chercheurs et chercheuses qui travaillent sur les punaises de lit et sur la lutte chimique depuis des années. Chacun peut argumenter son point de vue avec son expertise et c’est très stimulant. »

Nathalie Guichard confirme : « Nous sommes une trentaine de personnes sur le projet Crikee. Le groupe est très actif car c’est un sujet qui nous passionne toutes et tous. » L’équipe, dont la majorité est en France, envisage déjà de poursuivre ensemble ce projet, pour l’instant programmé jusqu’à mars 2024.

Multiplier les regards, travailler ensemble et décloisonner la recherche se révèlent être autant de conséquences indirectes de l’étude des insectes. Entre problématique actuelle et future ressource essentielle, ce sujet d’étude apparaît comme un vecteur de nombreuses collaborations futures.

Références :

- Noémie M.C. Hévin et al. Evolution, systematics and historical biogeography of Palparini and Palparidiini antlions (Neuroptera: Myrmeleontidae): Old origin and in situ diversification in Southern Africa. Systematic Entomology. 2023.

- https://www.anses.fr/fr/system/files/ANSES-RA2021-ProduitsBiocides.pdf

- J. Brée et al. Au menu : Écrasé de fourmis, sauterelles grillées, steaks de moustiques, chips de grillons… : Une approche par le dessin des représentations enfantines des insectes et de l’entomophagie. Carnets De La Consommation. 2022

Dégradation de la chlordécone par méthanisation : une seconde chance pour les déchets agricoles contaminés ?

Utilisée dans les Antilles françaises entre 1972 et 1993 pour lutter contre le charançon du bananier, la chlordécone est aujourd’hui l’un des sujets de recherche de scientifiques du Genoscope, le centre national du séquençage. Des études récentes démontrent l’efficacité de la méthanisation pour dégrader cet insecticide, ouvrant la voie à la dépollution des zones impactées.

La chlordécone, insecticide toxique réputé pour sa persistance dans l’environnement, ne serait-elle finalement pas indestructible ? C’est l’une des questions auxquelles tente de répondre depuis plus de treize ans un groupe de chercheurs et chercheuses de l’Université Paris-Saclay et de l’Université de Lorraine.

Pierre-Loïc Saaidi, chercheur au laboratoire Génomique métabolique (Univ. Paris-Saclay, Univ. d'Évry, CNRS, CEA) du Genoscope, chapeaute aujourd’hui l’équipe en charge de l’étude des produits de transformation de la chlordécone. Chargés dès 2010 d’identifier les bactéries capables de dégrader l’insecticide, les scientifiques étudient aujourd’hui les produits de transformation de la chlordécone issus de la méthanisation. Ce travail est réalisé en partenariat avec l’équipe d’Yves Le Roux du laboratoire Animal et agroécosystèmes de l’Université de Lorraine, spécialisé dans la méthanisation de déchets agricoles, sur la plateforme expérimentale de méthanisation de la ferme de la Bouzule, près de Nancy.

Un insecticide persistant

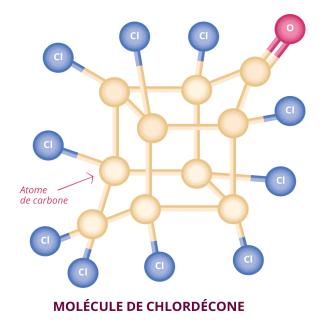

Répandue pendant plus de vingt ans dans les Antilles françaises pour lutter contre le charançon du bananier, la chlordécone pose aujourd’hui des questions d’ordre sanitaire et environnemental. De par sa structure en forme de cage et la présence d’atomes de chlore (qui protègent la chaîne carbonée de la dégradation), la molécule fait aujourd’hui partie de la vingtaine de composés organiques les plus persistants connus.

Sa grande affinité avec les matières organiques, dont les sols tropicaux sont particulièrement riches, explique en partie sa persistance dans l’environnement antillais. Couplé à l’insularité des terres agricoles contaminées, le polluant est encore aujourd’hui présent en grande proportion dans ces territoires. On estime qu’un quart de la surface agricole utile serait contaminé, affectant à la fois les sols, l’eau et l’ensemble de la chaîne alimentaire - incluant l’humain - par son fort effet de bioconcentration.

Classé comme cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) en 1979, la chlordécone a été détectée chez neuf Antillais sur dix dans le cadre de l’étude Kannari (Santé publique France, 2018), illustrant les conséquences de cet usage massif. Pour éviter une contamination plus large liée à l’alimentation, une démarche est depuis peu mise en place pour décontaminer les animaux d’élevage prévus pour la consommation humaine. Ce processus génère une quantité importante d’effluents contaminés, qu’il est aujourd’hui impossible de traiter.

Méthaniser les déchets agricoles contaminés

Les deux équipes de scientifiques s’intéressent tout particulièrement au traitement de ces effluents d’élevage contaminés. Dans une étude publiée en août 2023, l’impact de la méthanisation sur la chlordécone a été testé pour la première fois. Ce procédé industriel dégrade et transforme en partie des biodéchets (végétaux et animaux) en biogaz (méthane, dioxyde de carbone, etc.) grâce à l’intervention de microorganismes.

En ajoutant de la chlordécone dans un bouillon de méthaniseur, les chercheurs et chercheuses ont mis en évidence une dégradation de la chlordécone en conditions de haute température (55°C). « Au bout de 40 jours, la quantité de chlordécone a baissé de plus de 80 % », précise Pierre-Loïc Saaidi. Plusieurs produits de transformation issus de cette dégradation ont déjà été mis en évidence. « Et il y en a probablement davantage, car les produits de transformation détectés ne suffisent pas à expliquer toute la chlordécone dégradée », ajoute le chercheur.

Évaluer la toxicité

Si le processus ne permet pas encore de dégrader entièrement la chlordécone, les conclusions issues de cette preuve de concept sont encourageantes : « On a atteint la première étape, à savoir la transformation de la chlordécone en plusieurs composés moins chlorés, explique Pierre-Loïc Saaidi. Cette étude fait référence pour nous et sera une base solide pour la suite. » Les scientifiques tentent aujourd’hui de méthaniser directement ces produits de transformation, afin de déterminer si ceux-ci sont des produits finaux ou s’ils peuvent être davantage dégradés en produits non nocifs.

Il reste à acquérir de nouvelles connaissances sur les multiples produits de transformation de la chlordécone. « Nous avons notamment été financés pour étudier leur toxicité, précise Pierre-Loïc Saaidi. Aujourd’hui, on estime que cette toxicité serait à peu près du même ordre de grandeur que celle de la chlordécone, ou à peine plus faible. » Ces travaux sont très attendus pour mieux comprendre la situation sur place : une légère dégradation naturelle de la chlordécone a en effet été mise en évidence aux Antilles, mais les produits de transformation présents dans les sols ne sont pas encore pris en compte dans l’évaluation de la toxicité des terrains.

Vers une plus grande autonomie énergétique ?

Les résultats présentés ouvrent la voie à la valorisation énergétique des effluents mais aussi des autres déchets agricoles contaminés à la chlordécone. La méthanisation se positionne ainsi comme une stratégie d’intérêt aux Antilles françaises, en contribuant d’une part à la dépollution de la chlordécone et d’autre part, grâce à la production de biogaz, à l’autonomie énergétique de ces territoires insulaires encore très dépendants du pétrole.

Combien de temps avant de pouvoir tester ce procédé in situ ? « Les échelles pour ce projet sont de quelques années, explique Pierre-Loïc Saaidi. Mais comme la technologie de méthanisation est déjà disponible pour de gros volumes, le déploiement sur site sera très rapide une fois les étapes validées analytiquement. » Un méthaniseur pilote a d’ailleurs été installé en juillet 2023 sur la station INRAE de Petit-Bourg, en Guadeloupe.

Ce défi colossal, bien que source de nombreuses interrogations pour les scientifiques, est également porteur d’espoir pour les populations locales. « Quand on est chercheur, ce n’est pas souvent qu’on a la chance de se retrouver confronté à un problème réel et de tenter d’apporter des solutions auprès de la population », ajoute Pierre-Loïc Saaidi. Au départ spécialisé en chimie organique, le chercheur n’hésite pas à s’ouvrir à d’autres disciplines en fonction des besoins du projet. « Comme le but final est de répondre à la question de la pollution à la chlordécone, cela ne me dérange pas, conclut-il. Il y a une forme d’injustice très particulière qui fait que ce sujet me motive encore plus. »

Référence:

- D. Martin et al., Efficient biodegradation of the recalcitrant organochlorine pesticide chlordecone under methanogenic conditions, Science of the Total environment, 2023.

Cet article est issu de L'Édition n°23.

L'intégralité du journal est à découvrir ici en version numérique.

Abonnez-vous pour ne manquer aucun numéro.