Quand ça bouge dans le mix

(Article issu de l'Edition n°15 - février 2021)

Les évolutions du mix énergétique et électrique français sont analysées par les chercheurs de l’Université Paris-Saclay, qui mettent en balance flexibilité du nucléaire, intermittence des énergies renouvelables, et montée en puissance de l’hydrogène et de la cogénération nucléaire.

Comment et avec quoi on se déplace, on se chauffe, on produit… Autant d’éléments qui définissent les besoins énergétiques d’un pays, et en orientent sa politique énergétique. En accord avec la lutte contre le réchauffement climatique et les engagements de sobriété énergétique et de neutralité carbone pris par l’État français à l’horizon 2050, le mix énergétique français est en pleine transition. Avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 17 août 2015, et la programmation pluriannuelle de l’énergie qui en découle, c’est vers un nouveau modèle énergétique que se dirige la France, ses citoyens, ses entreprises, ses territoires et ses pouvoirs publics.

Les objectifs sont ambitieux : le pays doit réduire de 40 % sa consommation d’énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole) – émettrice de gaz à effets de serre – d’ici 2030 par rapport à 1990, et de 50 % sa consommation énergétique finale d’ici 2050 par rapport à 2012 (16,5 % d’ici 2028). Dans le même temps, la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité doit monter à 40 % d’ici 2030 et celle de l’énergie nucléaire descendre à 50 % à l’horizon 2035, tout en fermant 12 des 56 réacteurs actuellement en fonctionnement sur le territoire. Des défis de taille, qu’étudient certains chercheurs de l’Université Paris-Saclay, qui fournissent modèles prospectifs et méthodologies pour accompagner ces évolutions.

Un mix décarboné

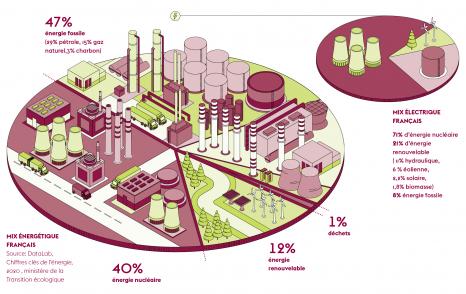

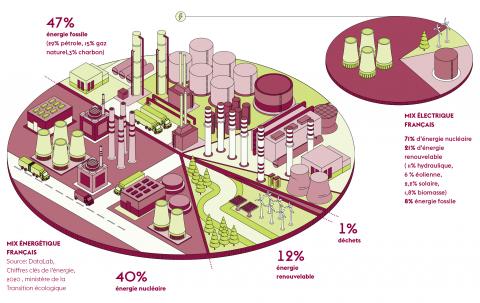

Avec son important parc nucléaire, la France affiche aujourd’hui un mix énergétique déjà très décarboné : elle produit majoritairement de l’énergie nucléaire – à hauteur de 77 % de sa production d’énergie primaire –, loin devant l’énergie hydraulique et les énergies renouvelables et thermiques, et très loin devant le charbon. Pour ses besoins énergétiques liés à la production d’électricité, aux carburants des transports, au chauffage ou au refroidissement de l’habitat ou de l’industrie, le pays consomme une énergie qui vient à 40 % du nucléaire, 47 % des énergies fossiles (pétrole 29 %, gaz naturel 15 %, charbon 3 %), 12 % des énergies renouvelables (bois-énergie et bioénergies, hydraulique, éolien, pompe à chaleur) et de déchets (1 %). Le nucléaire est également une des principales composantes du mix électrique français : 71 % de l’électricité totale produite (547 TWh en 2019) viennent des centrales nucléaires, loin devant les 21 % fournis par les énergies renouvelables (hydraulique 11 %, éolienne 6 %, solaire 2,2 %, biomasse 1,8 %) et les 8 % du thermique des combustibles fossiles (gaz, charbon, fioul). Avec un tel mix électrique, « la moyenne des émissions de gaz à effet de serre se situe pour la France autour de 50 g de CO2 émis par kilo-watt-heure (kWh) d’électricité produit », signale Alain Le Duigou, chercheur à l’Institut de technico-économie des systèmes énergétiques (I-Tésé – Univ. Paris-Saclay, CEA).

Certaines énergies renouvelables étant intrinsèquement intermittentes, leur part croissante voulue par l’État dans le bouquet énergétique final demande de réfléchir à la façon de compenser les variations de production à venir – quand il fait nuit, le solaire ne produit rien, de même pour l’éolien quand il n’y a pas de vent – pour continuer à répondre aux besoins énergétiques du pays. « Comme on est toujours dans un modèle « d’électricité quand on veut », il faut des systèmes qui réagissent à la demande », commente Alain Le Duigou. Les centrales nucléaires peuvent-elles jouer ce rôle, alors qu’on les dit peu flexibles ? Sur quels leviers s’appuyer ?

La flexibilité du parc nucléaire

Mis en service entre 1978 et 2002, les 56 réacteurs des 19 centrales nucléaires françaises utilisent la technologie à eau sous pression. Les 32 plus anciens fournissent une puissance électrique maximale de 900 MW – les 12 dont la fermeture est annoncée sont de ce type-là – et elle est de 1450 MW pour les 4 plus récents. Les 20 autres réacteurs délivrent une puissance électrique de 1 300 MW et le futur EPR de Flamanville devrait atteindre 1 650 MW.

Pour rappel, la production d’électricité nucléaire est le fruit d’une réaction en chaîne qui se déroule au cœur du réacteur : c’est la fission nucléaire, qui casse des noyaux atomiques lourds, comme l’uranium 235 ou le plutonium 239 utilisés comme combustible nucléaire. Lorsqu’un neutron entre en collision avec un de ces noyaux, celui-ci se scinde en deux noyaux plus légers et libère de la chaleur et quelques neutrons, qui vont alors percuter d’autres noyaux lourds et ainsi de suite. Dans le réacteur, un modérateur, des barres de commandes et des corps dissous – le bore notamment –, modulent la vitesse à laquelle les neutrons disparaissent ou sont produits, et contrôlent la réaction. La chaleur dégagée, elle, est transportée hors du réacteur par un fluide caloporteur et transmise à un circuit primaire fermé. Un générateur de vapeur utilise cette chaleur pour transformer l’eau liquide d’un circuit secondaire, fermé également, en vapeur. Cette vapeur part alimenter une turbine, et un alternateur produit de l’électricité. Un condenseur, alimenté par un circuit de refroidissement indépendant, retransforme enfin la vapeur en eau liquide.

Quand elles ne sont pas à l’arrêt pour des opérations de maintenance, les centrales nucléaires fonctionnent soit à pleine puissance, soit en suivi de charge, en fonction de leur mode de pilotage. Dotées du mode de pilotage A, qui ne permet pas de réaliser rapidement de grandes variations de puissance, les centrales les plus anciennes – de 900 MW – fonctionnent toujours à un niveau de puissance donné. Les plus récentes, notamment celles de 1 300 MW, équipées du mode de pilotage G, réalisent du suivi de charge. Leur puissance varie alors au cours de la journée selon un programme prédéfini, comme le transitoire de puissance jour/nuit, 6/18. C’est RTE, le gestionnaire de réseau de transport d’électricité en France, qui définit le programme national de puissance du parc nucléaire, et c’est EDF, le premier producteur et fournisseur d’électricité de France, qui décide comment répartir ce programme entre ses différents réacteurs.

De l’optimisation du suivi de charge

« Plusieurs autres profils de transitoire de puissance existent, mais tout l’intérêt de la recherche est de voir comment faire varier ces scénarios qui ont de grandes chances de ne plus être suffisants dans le futur », commente Valentin Drouet, dont les travaux de thèse encadrés par Jean-Michel Do au Service d'études des réacteurs et de mathématiques appliquées (SERMA – Université Paris-Saclay, CEA), portent sur l’optimisation du pilotage des réacteurs nucléaires. Si le futur EPR de Flamanville a été conçu pour optimiser sa capacité de suivi de charge, ce n’est pas le cas du reste du parc nucléaire français. Et pour réussir à adapter les centrales existantes aux nouveaux enjeux énergétiques, deux options sont possibles.

La première consiste à agir directement à l’échelle de la centrale et à identifier les paramètres sur lesquels jouer pour améliorer les indicateurs de performances du mode de pilotage. Car le suivi de charge, qui s’intègre dans les marges opérationnelles normales d’une centrale, a aussi un coût – direct, de maintenance ou de sûreté –, et toute variation engendre des frais supplémentaires. Faire varier plus souvent la puissance d’une centrale implique par exemple un volume d’effluents radioactifs plus important, qu’il faudra ensuite traiter. « Un suivi de charge plus intense peut également augmenter le vieillissement de certains matériaux, notamment les barres de contrôle, qui opèrent des allers-retours plus fréquents vers le cœur de la centrale pour régler la puissance », continue le jeune docteur. Des phénomènes de fatigue thermique ne sont pas non plus à exclure : lors de grandes variations de puissance et de température, les matériaux subissent des contraintes mécaniques dues à la dilatation différentielle – un retard de dilatation entre le combustible et la gaine. « Le réacteur peut aussi accumuler du xénon, un poison neutronique qui réduit la réaction en chaîne et dont la présence est compensée normalement en diluant le bore. Or, un réacteur en fin de campagne dispose d’une concentration en bore plus faible, sa marge de manœuvre est plus limitée », complète Jean-Michel Do.

Un algorithme plus performant

Trouver les meilleurs compromis entre coût et stabilité de la puissance n’est pas une mince affaire pour les chercheurs. Pour y parvenir, Valentin Drouet et ses collègues utilisent un simulateur multiphysique. « On a développé un algorithme d’optimisation multi-objectif, basé sur un simulateur de réacteur, qui évalue les performances du réacteur pour chaque nouvelle configuration des paramètres de gestion des barres de contrôle. » De la famille des algorithmes évolutionnaires, il reproduit l’évolution naturelle des espèces. « C’est un algorithme stochastique, qui permet d’explorer efficacement la marge d’optimisation de la gestion des barres de contrôle. » Des calculs qui montrent au final que les meilleures performances de la centrale s’obtiennent notamment en augmentant la largeur de la bande de manœuvre du groupe de régulation de la température. « En augmentant la stabilité du réacteur, on augmente aussi sa disponibilité : il devient capable d’enchaîner plus rapidement plusieurs transitoires de puissance. » Et gagne en flexibilité.

Aujourd’hui, l’espace de recherche de l’équipe du SERMA s’élargit puisqu’elle s’attaque à l’optimisation de la répartition du programme de puissance à l’échelle du parc complet, la seconde option possible pour améliorer la flexibilité du nucléaire. « Selon les réacteurs et leur avancement dans leur cycle, ils ne sont pas tous en capacité d’encaisser la même variabilité de puissance. On va avoir besoin de techniques d’optimisation encore plus performantes », souligne Jean-Michel Do.

Éclairer les objectifs à l’aide de scénarios prospectifs

Intermittence des énergies renouvelables et flexibilité nucléaire : des questions qui sont également au cœur des études et des modèles réalisés par les chercheurs de l’équipe Économie durable, du Laboratoire génie industriel (LGI – Univ. Paris-Saclay, CentraleSupélec), en collaboration avec l’I-Tésé. Ces scénarios prennent en compte des données physiques de vent et de luminosité, l’évolution des rendements des différentes technologies, l’allongement de la durée de vie des centrales nucléaires ou leur remplacement, les coûts engendrés…

En confrontant théorie et pratique, l’équipe confirme le potentiel de flexibilité du nucléaire, à l’échelle du réacteur et du parc complet, 40 % des réacteurs actuels réalisant déjà du suivi de charge. Mieux encore, elle montre sa marge de manœuvre. « On a estimé que 30 % des besoins de flexibilité en réponse à la variabilité des énergies renouvelables pouvaient être comblés par le nucléaire d’ici 2050, commente Pascal Da Costa, responsable de l’équipe Économie durable du LGI. Car si à l’échelle d’une centrale, le comportement du réacteur affiche une certaine inertie, à l’échelle du parc complet, en coordonnant les différents réacteurs, il devient possible de réaliser d’importantes variations de puissance en un laps de temps réduit. » Mais alors, où aller chercher les 70 % restants ? « Probablement ailleurs que dans la production d’énergie, par exemple dans la hausse de l’efficacité énergétique des bâtiments : avec une meilleure isolation, les besoins de chauffage se réduisent », avance Pascal Da Costa. « Mais si le parc nucléaire ne souhaite pas gagner en flexibilité, alors en cas de surproduction d’électricité par les énergies renouvelables, il faudra trouver un autre débouché à cet excès d’énergie », continue le chercheur. Un débouché vers la production d’hydrogène par exemple, encore très peu présente dans le mix énergétique français, si son intérêt économique est avéré. Dans les projections à long terme, l’hydrogène apparaît souvent comme une source de flexibilité et un moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Qu’en est-il réellement ?

Des nouveaux venus dans le mix ?

Actuellement, la France produit chaque année 450 000 tonnes d’hydrogène par vaporeformage de méthane, qui conduisent à une émission d’environ 5 mégatonnes de CO2. Dans le même temps, une co-production par d’autres procédés débouche sur 500 000 tonnes d’hydrogène. L’ensemble sert au raffinage pétrolier (60 %), à la production d’ammoniac et d’engrais ammoniaqués (25 %), à l’industrie chimique (10 %), à la métallurgie (1 %) et à d’autres utilisations plus diverses (4 %). Une méthode de production basée sur l’électrolyse de l’eau est cependant possible. À condition d’alimenter les électrolyseurs avec une électricité très peu carbonée, comme celle du nucléaire et des énergies renouvelables, elle contribuerait à faire baisser les émissions de CO2. « On a évalué le marché d’un tel scénario : le coût économique de la production d’hydrogène grâce à l’électricité nucléaire dépend de l’identité du propriétaire des électrolyseurs. Il est moindre s’il s’agit d’EDF plutôt qu’un autre acteur, qui devrait d’abord racheter l’électricité pour faire fonctionner les électrolyseurs », souligne Pascal Da Costa.

Au sein de la multitude d’applications possibles d’un hydrogène très peu carboné, les plus prometteuses en termes de marché sont celles de la mobilité électrique, en tant que carburant de synthèse, et de gaz à brûler. « Si l’on passait l’ensemble du parc des véhicules terrestres à l’hydrogène, on aurait besoin de 8 millions de tonnes d’hydrogène par an en France. Cela éviterait d’importer 40 millions de tonnes équivalent pétrole », commente Alain Le Duigou. Les moteurs à combustion interne, conservés temporairement, accompagneraient une période transitoire de production massive d’hydrogène orientée vers la fabrication de carburants de synthèse. Mais pour remplacer les technologies carbonées qui prévalent actuellement sur les marchés par de nouveaux systèmes à hydrogène à faible teneur en carbone, encore coûteux, un fort investissement est à prévoir. « Il faudra consentir à des efforts industriels et politiques pour développer les infrastructures de production et de distribution, via des mécanismes d’incitation et de taxation par exemple, pour réduire les coûts de l’hydrogène à la pompe », constate Alain Le Duigou.

Si à l’horizon 2035, l’hydrogène n’est pas indispensable comme moyen de stockage pour diversifier le mix électrique et accompagner la montée des énergies renouvelables, cela change à l’horizon 2050, où des scénarios reposent presque exclusivement sur ces énergies. L’hydrogène contribuerait alors à l’équilibre du système électrique en apportant une solution de stockage et déstockage, que ce soit pour la mobilité ou des usages en stationnaire. « L’association batterie au lithium et pile à combustible se montrerait intéressante », souligne Alain Le Duigou.

Comme pour l’hydrogène, la question de la cogénération – la production simultanée de deux énergies – dans le mix énergétique fait débat. Aujourd’hui, on estime que seul un tiers de l’énergie des réacteurs à eau sous pression est transformé en électricité, le reste finissant dans l’environnement. La cogénération nucléaire viendrait récupérer cette énergie perdue sous forme de chaleur pour la réinjecter dans le réseau proche de chauffage urbain, grâce à une nouvelle « tuyauterie ». « Les tuyaux qui transportent la chaleur ont récemment évolué technologiquement et affichent désormais une meilleure efficacité énergétique, ce qui joue en faveur de la cogénération », confie Pascal Da Costa.

Avec l’évolution du mix, les marchés historiques des énergies changent, de nouveaux rôles apparaissent et font leur chemin. Rendez-vous en 2050 pour le fin mot de l’histoire.

Références

- Datalab : Chiffres clés de l’énergie, Édition 2020, du ministère de la Transition écologique.

- V. Drouet, S. Verel, and J.-M. Do. Surrogateassisted asynchronous multiobjective algorithm for nuclear power plant operations. In Proceedings of the 2020 Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO’20, (2020).

- C. Cany, et al. Nuclear power supply: Going against the misconceptions. Evidence of nuclear flexibility from the French experience, Energy, 151, (2018).

- Olfa Tlili, et al. Geospatial modelling of the hydrogen infrastructure in France in order to identify the most suited supply chains, International Journal of Hydrogen Energy, 45 (4), (2020).