Rayonnements cosmiques de basse énergie : entre mystères et applications

Cet article est issu de L'Édition n°22.

Issues d’évènements extraordinaires tels que les supernovæ, les particules composant les rayonnements cosmiques parcourent l’Univers, et rencontrent ainsi le Système solaire et la Terre. Que sont ces particules, pouvant présenter de très hautes comme de très faibles énergies, et quelles sont les observations et les applications possibles à ces rayonnements cosmiques ?

Les rayonnements cosmiques définissent les flux de particules subatomiques et de noyaux atomiques circulant dans l’Univers. En grande majorité, ceux-ci sont composés de protons (environ 89 %) et de noyaux d’hélium (environ 9 %). C’est en 1909 que l’hypothèse de rayonnements cosmiques naît des observations préliminaires du physicien allemand Albert Gockel, hypothèse ensuite confirmée par Victor Hess trois ans plus tard. À bord d’une montgolfière, le physicien autrichien découvre que le niveau d’ionisation de l’atmosphère à 5 000 m d’altitude est trois fois supérieur à celui au niveau de la mer. Ses déductions sont, pour l’époque, vertigineuses : des rayonnements venus de l’espace entrent en collision avec la Terre. Voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière, ces rayons pénètrent les différentes couches de l’atmosphère terrestre, qui en repoussent la plus grande partie. Aujourd’hui encore, la question de l’origine de ces rayonnements cosmiques qui parcourent l’Univers se pose au sein de la communauté scientifique. Autrement plus fascinant, de la détection et l’observation de ces particules découlent de multiples applications, dont nombre de chercheurs et chercheuses, à l’Université Paris-Saclay et ailleurs, se sont emparées.

Rayons cosmiques ou particules cosmiques ?

« Rayonnement cosmique, c’est en fait un terme impropre, explique en premier lieu Vincent Tatischeff, directeur de recherche au Laboratoire de physique des deux infinis – Irène Joliot-Curie (IJCLab – Univ. Paris-Saclay, Univ. Paris Cité, CNRS). Les rayons ou le rayonnement cosmique sont des terminologies historiques, que l’on a longtemps employé - et que l’on continue, à tort, d’employer aujourd’hui - avant d’utiliser le terme de flux de particules cosmiques, correspondant mieux à ce que l’on observe. Ces particules cosmiques représentent un constituant non négligeable de la galaxie au sens où la densité d’énergie de ces particules, leur quantité d’énergie calculée par unité de volume, est assez comparable à la quantité d'énergie thermique du gaz, des photons ou du champ magnétique de la Voie Lactée. Cet équilibre est dû aux échanges d’énergie entre les photons, les particules cosmiques et les autres constituants du milieu interstellaire. »

Quid alors de la composition de ces particules cosmiques ? « Nous avons affaire à tout un spectre », affirme l’astrophysicien. Si les protons représentent environ 89 % de la population des particules cosmiques, de nombreux noyaux atomiques ont également été observés. « Des atomes d’hélium, qu’on appelle les particules alpha, représentent environ 9 % des particules cosmiques. On trouve également des noyaux plus lourds, comme du carbone, de l’azote ou de l’oxygène, constituant environ 1 % des particules cosmiques. Enfin, il y a typiquement 1 % d’électrons dans cette composition », précise Vincent Tatischeff.

« Une véritable merveille de la nature »

« Ces particules, nous cherchons encore à comprendre d’où elles viennent, avance cependant le directeur de recherche. L’hypothèse actuelle de la communauté scientifique est que ces particules sont accélérées lors d’évènements tels que les supernovæ. Il est possible qu’elles proviennent d’autres sources, mais il y a dans les ondes de chocs générées par ces évènements un mécanisme d’accélération des particules, plus ou moins pressenti au XXe siècle par Enrico Fermi. » Une fois accélérées, les particules cosmiques entrent en interactions avec les gaz et photons composant leur milieu ambiant, et sont à l’origine de la production de rayons gamma observables depuis la Terre grâce à des télescopes d’astronomie gamma. Ainsi, il est possible d’établir la présence de particules cosmiques accélérées par l’explosion d’étoiles par ces « signatures gamma » qu’elles produisent. « Il existe d’autres sources possibles de rayonnements cosmiques, comme par exemple les vents d’étoiles massives, mais le consensus à l’heure actuelle décrit que l’essentiel de ces rayonnements provient d’explosion d’étoiles en supernovæ », conclut l’astrophysicien.

La distribution énergétique des particules cosmiques étudiées par les astrophysiciennes et astrophysiciens est colossale. « Le spectre en énergie de ces particules s’étend sur environ quatorze ordres de grandeurs depuis le mégaélectronvolt (MeV, 106 eV) jusqu’à 1020 eV », décrit Vincent Tatischeff. « En termes de flux de particules (le nombre de particules observées par centimètre carré, par seconde et par unité d’énergie), nos observations s’étendent sur 30 ordres de grandeur. Les particules cosmiques sont une véritable merveille de la nature, leur flux en fonction de l’énergie forme comme une loi de puissance qui s’étend sur 30 ordres de grandeur depuis les basses énergies jusqu’à des énergies extrêmes. Cet écart colossal est par exemple celui séparant la picoseconde (10-12 secondes) de l’âge de l’Univers ! »

Le mystère des particules cosmiques de basse énergie

Compris entre le mégaélectronvolt et le gigaélectronvolt (GeV, 109 eV), les rayonnements cosmiques de basse énergie jouent notamment un rôle dans la formation de nouvelles étoiles dans la galaxie. « Les particules cosmiques de basse énergie sont responsables de l’ionisation de gaz dans la galaxie. Il existe des nuages de gaz faiblement ionisés dans la galaxie, qui, en s’effondrant sur eux-mêmes, créent de nouvelles étoiles, détaille Vincent Tatischeff. Mais l’ionisation de ces nuages par des rayons cosmiques de basse énergie ralentit voire empêche l’effondrement gravitationnel à l’origine de la formation d’étoiles. Par la présence de ces rayons cosmiques, il y a une sorte de régulation de l’effondrement des nuages de gaz menant finalement à la création de nouvelles étoiles. »

Pendant très longtemps, l’existence de ces particules cosmiques de basse énergie est restée un mystère pour la communauté scientifique. En cause, la modulation solaire. Ce phénomène décrit les vents de particules émis par le Soleil dans le Système solaire dont la Terre fait partie. Ces vents remplissent ainsi une cavité formée autour du système planétaire et repoussant les rayons cosmiques de faible énergie : l’héliosphère. « Les vents solaires exercent une pression arrêtant la propagation des particules cosmiques de basse énergie dans le Système solaire. Puisque ces particules n'atteignent pas le voisinage terrestre, elles nous étaient inconnues », précise Vincent Tatischeff. Il a ainsi fallu attendre que la sonde Voyager 1 sorte de l’héliosphère pour qu’enfin, des rayonnements cosmiques de basse énergie soient mesurés. En août 2012, 35 ans après son lancement, la sonde atteint, à une distance d’environ dix-huit milliards de kilomètres, les confins de l’influence du Soleil. Les premières mesures font état de rayonnements d’énergie proche de 3 MeV. « En dessous de cette énergie, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Mais globalement, il n'y a pas de raison de penser que tout d'un coup, il n'y a plus de particules à plus basse énergie », commente Vincent Tatischeff.

Si Voyager 1 est, au moment où elle quitte l’héliosphère, toujours soumise à la force gravitationnelle de l’étoile, celle-ci n’est alors plus assujettie aux vents solaires. « C’est une prouesse incroyable, confesse Vincent Tatischeff. Nous avons obtenu, pour la première fois, une mesure directe des rayons cosmiques de basse énergie dans le milieu interstellaire local autour du Système solaire. » Cette découverte pose désormais de nouvelles interrogations aux scientifiques, notamment concernant les taux d’ionisations dont sont responsables les rayonnements cosmiques de basse énergie. « Globalement, nos observations nous amènent à penser qu’il y a moyennement plus de rayons cosmiques de basse énergie dans la galaxie que localement, où nous avons pu les mesurer, détaille l’astrophysicien. Cela signifie que la densité de rayonnements cosmiques varie selon les régions, en raison de la densité d’évènements (comme l’explosion d’étoiles en supernovæ) créant ces rayonnements. » L’héliosphère, renfermant le Système solaire, est elle-même comprise dans une bulle locale de gaz chaud qui, d’après certaines théories, protège également les régions internes à cette bulle des rayons cosmiques de basse énergie. « Cela expliquerait peut-être la faible densité locale de rayonnements cosmiques de basse énergie mesurée par les sondes Voyager 1 et 2 », confirme Vincent Tatischeff.

Des particules cosmiques et des pyramides

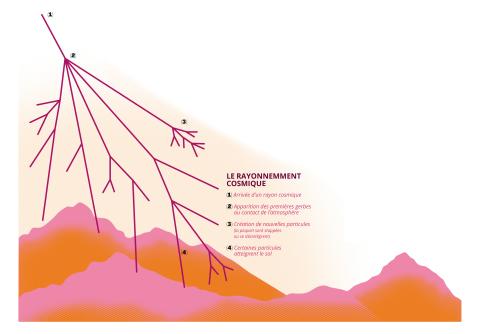

Au sein du Département d’électronique des détecteurs et d’informatique pour la physique (Dedip – Univ. Paris-Saclay, CEA), de l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers (Irfu), David Attié étudie les muons. Cette particule fait partie du modèle standard de physique des particules et provient de la rencontre entre rayonnements cosmiques et haute atmosphère terrestre. L’interaction entre une particule cosmique et un noyau atmosphérique donne lieu à la formation d’une gerbe de nouvelles particules, notamment les mésons pi. Les muons positifs et négatifs sont alors issus de la désintégration des mésons pi, et traversent les différentes couches de l’atmosphère pour atteindre la surface terrestre. Ces particules bombardent littéralement la Terre à chaque instant : le flux de muons atteignant le niveau de la mer est d’environ 170 par mètre carré par seconde. Si elle est inoffensive pour les êtres humains, c’est le caractère pénétrant de cette particule qui la rend si particulière : « Par exemple, une roche de 100 mètres d’épaisseur va absorber quasiment l’ensemble des muons la traversant, mais pas tous. Et c’est cet infime pourcentage qui est particulièrement intéressant », détaille David Attié.

En 2012, le physicien a débuté la conception d’un banc cosmique pour détecter le passage de particules cosmiques, dont les muons, et d’en mesurer leurs trajectoires. Cet instrument est composé d’un hodoscope détectant la position des particules et ainsi leurs trajectoires, de plaques de plastique scintillant servant au déclenchement de l’appareil lorsqu’une particule le traverse et de composants électroniques rendant possible la lecture des données relevées. « Finalement, un banc cosmique permet l’étude et l’utilisation du rayonnement cosmique naturel, au flux faible mais permanent, et nous affranchit de l’utilisation parfois contraignante d’accélérateurs de particules », précise David Attié.

Suite à la conception de cet instrument, David Attié et ses collègues se tournent vers la tomographie muonique, une technique d’imagerie utilisant les muons et leurs propriétés pénétratives pour étudier l’intérieur de structures ciblées. À l’aide du banc cosmique et de télescopes à muons, les physiciennes et physiciens de l’Irfu enregistrent en 2015 les flux de muons traversant le célèbre château d’eau du CEA Paris-Saclay. Les « clichés » muographiques découlant de cette expérience rendent compte, à différents moments de l’année, du niveau d’eau interne du château. « Nous avons réalisé deux campagnes de mesures, une première lorsque le château d’eau était rempli et une seconde au moment du nettoyage de la cuve. Sur les clichés obtenus, il est parfaitement possible, et ce pour la première fois par tomographie muonique, de reconnaître le dessin de la structure du château et même son contenant. Nous avons en effet constaté des différences entre les deux clichés lorsque le château d’eau est vidé pour être nettoyé et lorsqu’il est plein », se félicite le chercheur.

En parallèle de ces premières études, le projet ScanPyramids, porté par l’Université du Caire en Égypte et l’Institut français Héritage, innovation, préservation (HIP), est lancé. Son but est d’étudier les grandes pyramides égyptiennes et leurs cavités, sans jamais percer de nouveaux trous. Un défi paraissant destiné à la tomographie muonique de David Attié et ses collègues. En collaboration avec des physiciennes et physiciens japonais de l’Université de Nagoya, les chercheurs et chercheuses du CEA Paris-Saclay décollent pour l’Égypte et sa septième merveille du monde, la pyramide de Kheops, dans la foulée de leurs premières observations concluantes au château d’eau. Ce qui ne devait être qu’une phase de tests pour leurs nouveaux instruments s'est muée en une découverte d’ampleur.

« Sur la face nord-est de la pyramide, il y a ce qu’on appelle communément la chambre de bonne, une petite cavité de quelques mètres cube déjà accessible et connue des spécialistes. Notre idée était donc de tester notre technologie sur cette face, en pointant nos télescopes sur cette cavité, de sorte à démontrer que nous sommes capables d’observer cette chambre située à quelques mètres de roche de l’extérieur. Or, non seulement nous avons été en mesure d’observer cette chambre de bonne, mais nous avons également décelé la présence d’une autre cavité, alors inconnue », raconte David Attié. Au-dessus de la Grande galerie, sur la face nord-est de la pyramide, les scientifiques du CEA confirment, en 2017 puis par tomographie muonique directement à l’intérieur de la pyramide deux ans plus tard, la présence d’un big void, un trou jusqu’alors inconnu. Les chercheurs et chercheuses japonaises confirment, par des mesures provenant de l’intérieur de la pyramide, la découverte : une nouvelle chambre, située au-dessus de la Grande galerie et proche de la « chambre de bonne », a bien été découverte par tomographie muonique.

Cette découverte retentissante n’est qu’un exemple parmi tant d’autres des applications possibles de la tomographie muonique et de l’observation des rayonnements cosmiques traversant l’Univers et la Terre à chaque instant.

Références

- Vieu T., et al., Cosmic ray production in superbubbles, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 512.

- Elkarmoty, M., et al., Discovery and validation of the North Face Corridor in the Great Pyramid of Giza using non-destructive techniques. Papers of the ECNDT 2023. Research and Review Journal of Nondestructive Testing, Vol. 1(1).

Qu’est-ce qu’une supernova ?

Une supernova définit l’ensemble du spectaculaire processus de fin de vie d'une étoile. Au cours de son existence, oscillant généralement entre plusieurs millions et plusieurs milliards d'années, une étoile effectue la combustion - entre autres - d'atomes d’hydrogène. Cette combustion entraîne alors des réactions de fusion nucléaire opérant au coeur de l’étoile et conduisant à la formation de noyaux toujours plus lourds (de l’hydrogène à l’hélium, puis le carbone, l’oxygène, le silicium et le fer).

Au centre de l’étoile, où résident les éléments les plus lourds, la pression est telle qu’elle rivalise avec les forces de gravitation : débute alors l’effondrement de l’astre. Ce « coeur de fer » voit sa taille drastiquement réduite en un temps record, et entraîne avec lui les différentes strates internes de l’étoile. De cet effondrement résulte l’implosion de l’étoile, source d’une lumière à l’intensité incomparable dans l’Univers.

Les femmes et hommes qui murmuraient à l’oreille des satellites : portrait des scientifiques instrumentalistes

Dans la grande famille des astrophysiciennes et astrophysiciens, il existe un corps de métier particulier aux frontières entre recherche et ingénierie : les scientifiques instrumentalistes, qui assurent leurs fonctions au plus près des satellites.

Arnaud Claret est directeur de Laboratoire interface science et instruments spatiaux (LISIS – Univ. Paris-Saclay, CEA), au sein de l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers (Irfu) du CEA Paris-Saclay. Il occupe également un rôle singulier au CEA Paris-Saclay, celui d’instrument scientist. « Je suis astrophysicien, mais j’ai un profil d’instrumentaliste. C’est-à-dire que grossièrement, j’ai un pied dans la science et un pied dans la technique, décrit Arnaud Claret. Le métier d’instrument scientist consiste à être garant du maintien des performances d’un instrument pour qu’une mission soit un succès. Cela demande des connaissances scientifiques et techniques. Plus précisément, je m’intéresse aux effets des radiations spatiales, comme les rayonnements cosmiques ou solaires, sur l’instrumentation embarquée dans les satellites. »

Arnaud Claret est expert en radiation des projets spatiaux de l’Irfu, dont notamment la mission franco-chinoise en orbite basse autour de la Terre Space-based Multi-band Variable astronomical Objects Monitor (Observatoire spatial multi-bande d‘objets astronomiques variables – SVOM), dont il assure également le rôle de responsable scientifique du centre de données. « Cette mission est très intéressante pour moi, car elle sera située à une orbite exceptionnellement basse de 625 kilomètres d’altitude. Cela implique notamment que le satellite va traverser régulièrement l’anomalie sud-atlantique. »

Cette anomalie est due à la fois à l’inclinaison et au décalage du champ magnétique terrestre par rapport à l'axe de rotation de la planète. De ce fait, les coquilles magnétiques enveloppant la Terre sont plus proches du sol de 500 kilomètres dans les régions sud-atlantiques (au large du Brésil) qu’autre part sur la planète. Ce champ magnétique agit comme un blindage repoussant une bonne partie des rayonnements cosmiques ou solaires, préservant ainsi la vie sur Terre. Seulement, certaines de ces particules restent « piégées » au niveau du champ magnétique, spiralant autour des lignes du champ magnétique terrestre, dans des « ceintures de radiation » regorgeant de particules. « Finalement, on se retrouve avec un champ magnétique autour de la Terre structurée en coquilles concentriques, à l'image d'un oignon, dont l'altitude est plus faible dans les régions sud-atlantiques. Alors, un satellite orbitant circulairement autour de la Terre à une altitude constante comme SVOM va régulièrement pénétrer cette ceinture de radiation et durant un certain laps de temps. »

Là réside toute la complexité de la mission SVOM pour les instrument scientists : comment concevoir des instruments dont le blindage sera capable de faire face à cette anomalie ? Comment gérer ce « bruit de fond » que va générer le passage régulier dans cette zone remplie de particules en tous genres ? « Tout ceci est nouveau pour moi, et assez excitant. J’ai pu effectuer un travail de simulation en utilisant les données de différents observatoires, différents satellites ayant déjà effectué ce genre d’orbite pour tenter de prédire le comportement de SVOM. Finalement, c’est un travail assez semblable à celui des astrophysiciennes et astrophysiciens qui cherchent à prédire leurs futures observations, nous avons une démarche scientifique similaire. Ce travail de simulation nous donne le sentiment de nous approprier l’instrument, de développer une certaine intimité avec lui en essayant le plus précisément possible de prédire son fonctionnement. », décrit Arnaud Claret.