Rendre visibles les pathologies mentales, un défi de l’IRM

(Cet article est extrait de L'Édition n°17)

Avec des appareils d’imagerie plus performants, plus spécialisés et enrichis des apports de l’intelligence artificielle, les scientifiques de l’Université Paris-Saclay explorent le fonctionnement du cerveau humain, au bénéfice de la recherche en santé mentale.

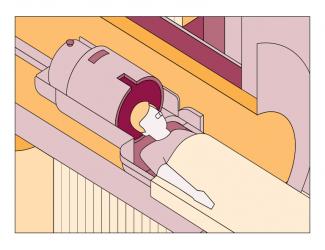

Le principe de l’IRM, qui a valu en 2003 le prix Nobel de médecine aux chercheurs américain Paul Lauterbur et britannique Peter Mansfield, repose sur le phénomène de résonance magnétique lié aux propriétés magnétiques de certains atomes, principalement le noyau d’hydrogène. Placés dans un champ magnétique généré par de puissants aimants supraconducteurs, ces noyaux s’orientent dans la même direction. Des impulsions de radiofréquences viennent alors les perturber, comme une pichenette déstabiliserait une toupie en rotation, sans la faire chuter. Ils accumulent de l’énergie, restituée à l’arrêt de la stimulation lorsqu’ils reviennent à leur alignement initial. Capté par des antennes réceptrices et interprété, ce signal donne naissance à des images en deux ou trois dimensions.

Présent en grande quantité dans le corps humain, l’hydrogène se trouve notamment dans les molécules d’eau : c’est le H de H2O. Plus un tissu en contient, plus l’IRM se révèle efficace. Le cerveau étant composé à 80 % d’eau, cette technologie est l’instrument privilégié pour en étudier l’anatomie et le fonctionnement. En comparaison avec d’autres techniques d’imagerie non invasives, l’IRM identifie mieux les tissus de composition différente. Elle présente aussi l’avantage de ne pas émettre de rayonnements ionisants, à l’inverse de la radiographie ou du scanner. Complexe et encore onéreuse, l’IRM bénéficie aujourd’hui de la rencontre opportune de techniques portées à maturité, au profit de la recherche en santé mentale.

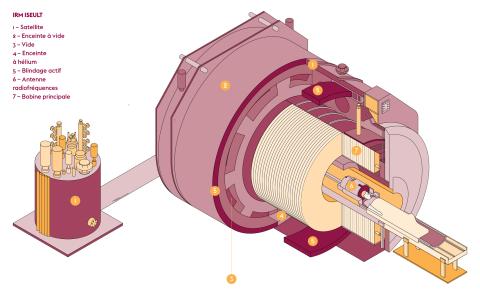

Iseult, un nouveau-né de 132 tonnes

Ce dernier trimestre 2021 s’achève sur un évènement majeur : la livraison des premières images de l’IRM du projet franco-allemand Iseult, l’IRM le plus puissant du monde destiné à l’imagerie chez l’être humain et dont la mise en service a commencé en 2017 au centre NeuroSpin du CEA Saclay (Univ. Paris-Saclay, CEA). Fruit d’une coopération internationale initiée en 2006 entre partenaires académiques et industriels (CEA, Université de Freiburg, Bruker Biospin, Alstom – aujourd’hui intégré à General Electric –, Guerbet et Siemens Healthineers), l’instrument a livré des images d’un potimarron, choisi pour sa richesse en eau et sa texture proche du cerveau humain, avec une résolution de 400 microns dans les trois dimensions. Si des IRM encore plus puissantes sont déjà en service pour la recherche en sciences des matériaux, la recherche préclinique sur le petit animal et dans l’industrie, la plupart des appareils en milieu hospitalier exploitent un champ magnétique compris entre 1,5 et 3 teslas (T). Avec ses 11,7 T, l’IRM Iseult ambitionne de multiplier par dix la résolution des images produites actuellement en recherche médicale sur le cerveau, pour atteindre le dixième de millimètre et des temps d’acquisition plus courts. La qualité des images obtenues lors du test sur la cucurbitacée est, en ce sens, du meilleur augure.

La production d’un tel champ magnétique, équivalent à 230 000 fois le champ magnétique terrestre, requiert une machinerie aux dimensions colossales : 132 tonnes et 5 mètres de longueur pour 5 mètres de diamètre, avec un tunnel central de 90 centimètres de diamètre. Le cœur de ce dispositif est une bobine supraconductrice, formée par 182 kilomètres de câbles enroulés en anneaux et refroidis à -271,35 °C par de l’hélium « superfluide ».

Cette IRM hors-norme connaîtra durant les prochains mois plusieurs optimisations pour atteindre une résolution de 100 à 200 microns, avant sa mise en service et les premières images chez un être humain. Le projet européen Aroma, démarré en 2021, vise notamment à mettre au point une méthodologie débouchant sur le fonctionnement optimal de l’imageur. Enfin, l’autorisation des autorités sanitaires donnera le feu vert à une utilisation dans le cadre de recherches en sciences cognitives et en pathologies cérébrales.

Mise au kT-points pour IRM flou

Mais l’augmentation du champ magnétique peut faire surgir de nouveaux obstacles, tels que des artefacts qui dégradent la qualité d’image. Ces effets indésirables découlent directement de l’augmentation de la fréquence des ondes radio excitatrices utilisées en IRM à haut champ. À 3 T, leur fréquence utile est de 125 MHz. Elle est de 300 MHz à 7 T et atteint les 500 MHz à 11,7 T. La longueur d’onde est inversement proportionnelle à la fréquence : l’une diminue lorsque l’autre augmente. Et lorsque la longueur d’onde utilisée devient plus petite que l’objet observé, des artefacts apparaissent. Alexis Amadon et son équipe au sein de l’unité Building large instruments for neuroimaging: from population imaging to ultra-high magnetic fields (BAOBAB – Univ. Paris-Saclay, CEA, CNRS) à NeuroSpin, se sont confrontés à ce problème. « Concrètement, dans le cas d’une IRM à 7 T, la longueur d’onde des impulsions utilisées – environ 12 cm – est inférieure à la dimension moyenne du cerveau. Sur les images, on constate l’apparition de zones d’ombre ainsi qu’une perte de contraste. » Cet affaiblissement du contraste est particulièrement gênant lorsque l’on étudie le cerveau humain, partagé entre matière blanche et matière grise.

Alexis Amadon s’est intéressé au développement de solutions techniques afin de dépasser ces obstacles. Ses recherches ont abouti à un dépôt de brevet en 2010, en association avec Martjin Cloos, étudiant en thèse à cette époque. Tous deux ont développé une méthode assurant une excitation homogène : « Pour gommer les artefacts, nous avons intercalé des impulsions très courtes entre les trains d’ondes excitatrices », explique Alexis Amadon. Baptisée « kT-points », cette méthode de transmission améliore sensiblement la qualité des images obtenues par IRM à haut champ. Au point d’attirer l’attention de l’industriel Siemens, acteur de premier plan dans le domaine de l’IRM, qui l’implémentera sur ses appareils. En attendant, plusieurs études cliniques ont déjà bénéficié de cette technologie, dont une à 7 T sur des patients atteints de sclérose en plaques. Pour l’équipe BAOBAB, l’étape suivante a consisté à se passer de la phase de calibration précédant les séquences d’acquisition cliniques, ce qui apporte un bénéfice indéniable aux patients et aux praticiens. Le développement de technologies accompagnant l’augmentation des champs magnétiques des IRM est amené à se poursuivre.

Troubles de l’humeur, le traitement mystère

Josselin Houenou, responsable de l’équipe Psychiatrie au sein de l’Unité de recherche en neuroimagerie applicative clinique et translationnelle (UNIACT – Univ. Paris-Saclay, CEA) de NeuroSpin, et Fawzi Boumezbeur, de l’équipe BAOBAB, s’intéressent quant à eux à d’autres possibilités offertes par l’IRM à haut champ. Des IRM plus puissantes facilitent la détection d’autres éléments que l’hydrogène comme le carbone, le sodium, le phosphore ou le lithium. Comme le rappelle Josselin Houenou, « le mécanisme d’action du lithium est largement inconnu, alors qu’il est le traitement de référence depuis plus de 70 ans du trouble bipolaire de l’humeur », une maladie psychiatrique chronique et grave qui affecte 1 % des adultes. Les travaux auxquels Josselin Houenou et Fawzi Boumezbeur ont participé révèlent pour la première fois une accumulation de lithium dans l’hippocampe gauche de patients bipolaires sous traitement. Ces résultats ont été obtenus grâce à un équipement spécifique, une IRM 7 T adaptée à ce type d’observation. « Très peu de laboratoires dans le monde possèdent ce type d’équipements dédié. Nous sommes d’ailleurs les premiers en France à faire ces observations à 7 T », précise Fawzi Boumezbeur.

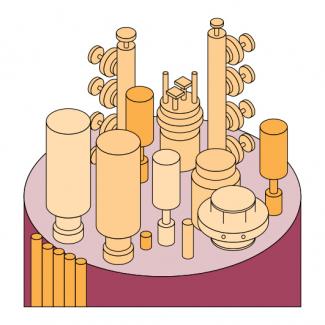

Localiser cet élément bien moins abondant que l’hydrogène dans le corps humain nécessite le développement d’équipements adaptés. À 7 T, la fréquence de résonance du lithium est de 120 MHz, alors que celle de l’hydrogène se situe à 300 MHz. Impossible d’utiliser la même antenne pour ces deux éléments : « Une telle antenne, fonctionnant avec le même profil d’efficacité et de sensibilité sur une telle gamme de fréquences, entrainerait une perte de performance et une plus forte sensibilité au bruit », explique Fawzi Boumezbeur. Pour le moment, le mode d’action du lithium reste encore nébuleux. Mais comme le fait remarquer Fawzi Boumezbeur, « nous avons à présent un outil qui nous permet de détecter la présence du lithium à l’échelle anatomique », ce qui aidera à explorer les modalités cellulaires, métaboliques et génétiques du fonctionnement actuellement insaisissable de ce traitement.

Troubles psychotiques, les liaisons se font

Une autre possibilité offerte par l’IRM à haut champ dans le domaine de la santé mentale concerne l’émergence des symptômes psychotiques. Une récente étude coordonnée par Josselin Houenou montre pour la première fois « un lien entre des anomalies de connexions des différentes zones du cortex cérébral, l’accès à la conscience et l’apparition de ces symptômes, comme des délires ou des hallucinations ». Ce résultat, obtenu notamment grâce aux expériences de tractographie par IRM de diffusion réalisées par une équipe de l’unité BAOBAB, met en évidence les faisceaux de neurones reliant différentes zones du cerveau. Cette technique récente se base sur les mouvements intracellulaires des molécules d’eau. Dans un volume sphérique, ces mouvements se font dans toutes les directions de manière égale. Mais dans les fibres nerveuses, le mouvement est contraint dans une direction. En observant l’orientation du mouvement des molécules d’eau intracellulaires, les scientifiques retracent les voies de connexions entre les structures cérébrales.

« Chez les patients bipolaires ou schizophrènes, les symptômes psychotiques sont associés à une moins bonne connectivité longue distance, en particulier dans le réseau d’accès à la conscience », explique Josselin Houenou. Les membres de son équipe ont mesuré le seuil de perception consciente chez des témoins en bonne santé, des personnes atteintes de troubles bipolaires avec ou sans symptômes psychotiques, et des personnes atteintes de troubles schizophrènes. Pour ce faire, ils ont examiné la durée entre la présentation d’un stimulus et sa perception consciente. Selon Josselin Houenou, « ce seuil est plus élevé chez les patients présentant des symptômes psychotiques. L’émergence d’hallucinations acoustico-verbales proviendrait alors d’un défaut de communication entre les zones sensorielles et les zones d’intégration ».

Des neurones artificiels pour la cognition humaine

L’augmentation du volume et de la complexité des données de l’IRM de diffusion impose de recourir à de nouvelles modalités de traitement des images produites. « Nous mettons notre expertise en conception de système d’intelligence artificielle au service de l’amélioration des mesures spécifiques à partir de données extrêmement complexes », explique Demian Wassermann, membre de l’équipe PARIETAL (Univ. Paris-Saclay, CEA, Inria) à NeuroSpin. Pour illustrer ses travaux, il a recours à l’analogie suivante : « Peut-on définir la forme d’un tambour dont on n’entend que le son ? De la même manière, nous définissons la structure des tissus cérébraux, à partir de l’écho magnétique généré par leur activité ». Connue comme celle du « problème inverse », cette approche consiste à déterminer les causes d’un phénomène à partir de l’observation de ses effets. Elle débute par une étape de modélisation décrivant les effets observables expérimentalement, pour ensuite ajuster au mieux les paramètres de ce modèle, à partir des mesures réelles. Appliquée à l’imagerie cérébrale, cette méthodologie se heurte toutefois à une limite : en raison des caractéristiques actuelles des IRM, le plus petit volume observable correspond à un cube d’environ 1,5 mm³. Chacun de ces « voxels », équivalents des pixels qui composent une image numérique, contient plusieurs milliers de cellules. L’observation directe de l’activité de chacune d’entre elles est dès lors impossible. L’approximation statistique est alors favorisée, au détriment de la précision des informations obtenues.

La modélisation biophysique, qui se base sur les caractéristiques spatiales des éléments présents dans chaque tissu, constitue une alternative à cette approche statistique. Toutefois, le tissu cérébral est composé d’éléments de formes très différentes. Les corps cellulaires des neurones, les somas, sont assimilables à des sphères, tandis que les axones et les dendrites qui les relient sont modélisables par de longs cylindres de très faible diamètre. De plus, leur répartition dans le cerveau varie de manière importante, la matière grise contenant majoritairement des somas et des dendrites, alors que la matière blanche est composée principalement d’axones. Cette complexité des structures cérébrales impose de repenser la manière d’exploiter les données issues de l’IRM. « Les techniques disponibles pour le traitement de ces données n’étaient pas adaptées, en raison de leur très haute dimensionnalité », résume Demian Wassermann. Grâce à des techniques telles que les réseaux de neurones artificiels et l’apprentissage automatique, il est désormais plus aisé de modéliser la manière dont l’anatomie et les fonctionnements cognitifs sont liés.

Publications :

- Quettier L. et al, Commissioning completion of the Iseult Whole Body 11.7 T MRI System. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2020, 30 (4).

- Amadon A., Cloos M. Method and apparatus for compensating for B1 inhomogeneity in magnetic resonance imaging by nonselective three-dimensional tailored RF pulses. Patent WO2011128847 (2011).

- Houenou J., Boumezbeur F. et al. Accumulation of Lithium in the Hippocampus of Patients With Bipolar Disorder: A Lithium-7 Magnetic Resonance Imaging Study at 7 Tesla. Biological Psychiatry, 2020, 88 (5).

- Houenou J. et al. Disruption of Conscious Access in Psychosis Is Associated with Altered Structural Brain Connectivity. Journal of Neuroscience, 2021, 41 (3).

- Jallais M., Wassermann D. Single Encoding Diffusion MRI: A Probe to Brain Anisotropy. In: Anisotropy Across Fields and Scales. (2021).

Les limites du neurodéveloppement

Les progrès technologiques dans le domaine des sciences cognitives ne doivent pas conduire à envisager la santé mentale uniquement sous cet angle. Cette mise en garde est formulée par Bruno Falissard, psychiatre et directeur du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP – Univ. Paris-Saclay, UVSQ, Inserm). « Les États Généraux de la santé mentale et de la psychiatrie se sont tenus en France fin septembre 2021, et le mot psychiatrie a à peine été prononcé », s’insurge-t-il.

Comme le rappelle Bruno Falissard, « le rôle de la psychiatrie est de s’occuper de personnes en souffrance avec leur intériorité. Le paradigme des sciences cognitives considère le cerveau sous l’angle d’un système traitant des données. Si cela fonctionne d’un point de vue scientifique, il y a toutefois un risque de détourner des patients d’une prise en charge efficace ». Évoquant en particulier l’autisme et l’hyperactivité, un aspect en particulier le préoccupe : la montée en puissance de l’approche neurodéveloppementale. « Il y a une tendance de plus en plus forte à considérer certaines situations comme relevant uniquement d’un trouble du développement, précise-t-il. Les politiques sont très perméables à ce discours. »

Déviants ou différents ?

Pour illustrer ses propos, Bruno Falissard esquisse un parallèle avec l’évolution de la perception de l’homosexualité : « Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à récemment, l’homosexualité était considérée comme une maladie psychiatrique et un comportement déviant ». Or, la définition de « trouble neurodéveloppemental » implique un développement anormal du système nerveux central, engendrant un fonctionnement mental déviant. Cette notion de « déviance » peut s’entendre d’un point de vue statistique : il est possible de définir une norme de fonctionnement mental homogène, correspondant à celui d’une majorité de personnes, et des minorités qui s’en écartent. Dans le cas de l’autisme ou de l’hyperactivité, la pertinence de cette approche peut être remise en question.

Les définitions de ces troubles ont considérablement évolué, pour aujourd’hui intégrer la notion de « spectre » recouvrant des fonctionnements mentaux particuliers souvent difficiles à caractériser. Réduire ces fonctionnements à des troubles du développement favorise une vision simpliste : les personnes présentant des comportements différents sont cantonnées au fonctionnement anormal de leur cerveau. Au-delà du risque de se contenter d’une solution purement pharmacologique, l’approche neurodéveloppementale nierait aussi qu’aujourd’hui certaines personnes revendiquent leur situation comme une identité et non une maladie. « Il ne s’agit pas de nier la réalité de l’autisme lourd et le désarroi qui en découle. Pour ces cas, l’approche cognitive est pertinente et permet de déculpabiliser les familles, précise Bruno Falissard. Mais recouvrir d’un vernis de rationalité des situations complexes entraîne un risque de mal soigner. Considérer l’autisme comme relevant d’un spectre est incompatible avec l’approche neurodéveloppementale. »

Si cet appel a reçu des retours positifs de la part de la communauté psychiatrique, il fait aussi écho aux souhaits d’une part croissante d’autistes qui espèrent non pas être guéris de leur autisme, mais que l’on prenne correctement en charge le mal-être qui en découle.

Publication :

- Falissard B. Did we take the right train in promoting the concept of “Neurodevelopmental disorders”? European Child Adolescent Psychiatry, 30 (2021).